・戦後80年、まだまだ見えない史実が隠れているのではないだろうか

本書は、昭和19年(1944)8月29日から昭和21年5月3日まで、昭和天皇の侍従長を務めた藤田尚徳の回想録だ。いわば、昭和天皇にとっても日本にとっても、終戦という最も苦難の時代を送った侍従長の記録だけに、その一文字、一言が実に重要な意味を含んでいる。藤田は海軍大将まで務めた軍人だったが、退役後は明治神宮の宮司だった。しかし、乞われて昭和天皇の侍従長に就任した。

米英を主軸とする連合国軍との戦争について、自存自衛の開戦決定は昭和16年9月6日と記されている。そして、同年12月8日未明、日本海軍機動部隊がアメリカ海軍の根拠地であるハワイを急襲した。ここで大戦果を挙げたが、その後の戦局についてはジリ貧であり、ついにポツダム宣言受諾、敗戦となった。藤田は、この敗戦にいたるまでの回想を淡々と述べるが、時に昭和天皇と側近とのユーモア溢れる様子も記述していることから、意外な面白さを感じることができる。

しかし、終戦に至る経過の中では、言葉は控えめながら木戸幸一を「貴族」と揶揄し、時に木戸が昭和天皇側近でありながら天皇を侮蔑しているのではとも疑念を抱く。この疑念は藤田だけではなく、占領軍の高官も同じ感想を述べた。ふと、この件で長州閥による明治天皇すり替え説を想起してしまった。

更に、「貴族」といえば近衛文麿も木戸と近い印象を藤田は書き記す。近衛の場合、明治維新での成り上がり「貴族」ではなく、本家本元の貴族だが、やはり、戦争責任を回避するための自身を優雅に見せる風が見えてくる。

この回想録を読み進みながら、皇太子時代から昭和天皇を神格化していく向きが政権中枢にあったことが見える。その神格化することで天皇を形骸化したのが、やはり木戸幸一であったと藤田は柔らかな言葉で評する。これは近衛文麿が昭和天皇に奏上する際、侍従長に代わって城戸幸一が側にいたことに端を発していると考えられる。それも、ウソをついて藤田を控えさせたことが55頁に記されている。

本書には終戦工作、昭和天皇とマッカーサー元帥との会談などが出ているが、127頁には原爆投下、及びその威力の凄まじさを昭和天皇が知っていたことだ。それも奏上する外相の東郷茂徳より早く、詳しく、だった。これは、皇室において海外の短波放送を受信していたからといわれる。この事実は『占領史追跡』(青木冨貴子著)を併読すれば、「ナルホド!」と合点がいく。内務秘書官長の松平康昌は敗戦後、ニューズィーク東京支局長のペケナム記者を介して、アメリカ本国の意向を昭和天皇に伝える役目を担っていた。この松平が昭和天皇側近のキーマンではなかろうか。

東條英機の戦局の見通しの甘さは有名だが、この東條を首相にと内奏したのは木戸幸一である。もしかして、木戸は「敗戦革命」を主導していたのではとさえ思えてならなかった。終戦80年を経て、まだまだ多角的に見なければならない史実があるのではと思った。

浦辺登の読書館(書評)

- Home

- 浦辺登の読書館(書評)

『侍従長の回想』藤田尚徳著、講談社学術文庫、2021年

『ポーツマスの旗』吉村昭著、新潮文庫、令和6年(2024)

日露戦争の講和会議において、その全権となった小村寿太郎(安政2~明治44、1855~1911)を描いた作品。読了したのは、これで二回目となる。最初に読んだのは今から二昔ほど前のことだった。ゆえに、内容については全て忘れていた。それだけに、新鮮な感覚と軽い興奮を覚えながら読み進むことができた。

ただ、忘れていたとはいえ、小村の私的な生活においては不幸な人であったというのは覚えている。実父の借金の債権者に追われまくる。結婚しても生活臭の無い女性であったことから、心安まる家庭生活を送ったことがない。別居生活が長かったために、実の子供達とも和やかな団らんを経験したことがない。

官吏として勤めた外務省でも、ハーバード大学留学経験者でありながら、出世街道をばく進するという風でもない。それが、偶然にも二流内閣と称される桂太郎内閣の外務大臣となり、全権大使としてロシアのウィッテと交渉を進め、講和を成し遂げた。しかし、そのギリギリの妥結である講和も日本国民の歓迎するところではなく、逆に暴徒に自宅を襲撃されもした。

小村は「ネズミ公使」と揶揄されていた。それは小村の身長が1メートル50センチに満たない体格だったからだ。一応、パスポートには1メートル56センチと記されていたという。欧米の外交官のみならず、アジアの外交官の間に立っても小さかった。それでいて、負けん気の強さ、情報収集に余念の無いところから、すばしっこい「ネズミ」に例えられたのだ。そして、忍耐強さは債権者に追いまくられた体験からのものだろうか。

この作品を読みながら思い返すのは、大東亜戦争(太平洋戦争)である。すでに、日露戦争後に日米の一戦が予見されていた。それだけに、連合国軍との戦いにおいても講和の機会を日本側が逸したことは残念である。始めたからには、終わらせなければならない。その見極めは難しいが、それだからこそ、日露戦争での教訓は大事だったのだ。

近年、大東亜共栄圏構想の魁として小村寿太郎を取り上げた研究者がいた。その小村の構想を受け継いだ一人に小村の嫡男である小村欣一を挙げていた。家庭において、親子関係において、円滑であったとは断定できないだけに、果たして小村の構想を欣一が受け継げたのだろうかと疑問を抱いたのだった。むしろ、講和会議の随員の一人であり外務省政務局長の山座圓次郎の方が小村の考えを十分に理解していたのではと思えてならない。

いずれにしても、講和会議の全権という大任を果たした小村寿太郎の交渉力は高く評価されなければならない。外交交渉とは、こうあるべきという事例の一つとして記憶にとどめておきたい作品であるのは確かだ。

『黒人に最も愛され、FBIに最も恐れられた日本人』出井康博著、講談社α+文庫、2008年

・まだ解明されていない戦中、戦後史がある

本書は中根中(なかねなか)という日本人が、日米の戦争前、アメリカで黒人に民族自決を煽動した記録である。中根中は大分県杵築の出身で、旧制大分中学に進み、そこでアメリカ人英語教師であり宣教師のサミュエル・ウェンライトの影響から洗礼を受けた。ウェンライトの支援を受け関西学院に進学し、地元大分杵築中学の英語教師を務めていた。その中根は紆余曲折の末、北米大陸に渡り人種差別に苦しむ黒人を煽動する工作を始める。中根は「自称」黒龍会員、元海軍少佐と身分を偽って工作活動を進めていた。

黒龍会は福岡発祥の自由民権運動団体玄洋社から派生した満洲シベリアを対象とする経済シンクタンクだが、その黒龍会の名前が北米大陸にまで及んでいることに大きな関心を抱いた。黒龍会は日本語、中国語、英語などの会報誌を発行していたが、実数は不明ながら、北米大陸でも黒龍会の会報誌が読まれていた。当然、日系移民などが購読者と思われるが、それにしても、北米にまで及んでいたことは驚きの何物でも無い。

この黒龍会だが、「エチオピア問題懇談会」という組織を玄洋社とともに昭和10年(1935)6月4日に立ち上げている。エチオピアをイタリアが侵略し併合することを問題視したのだ。エチオピアの王族に日本の華族を嫁入りさせる運動まで起こしていた。この動きについては『頭山満伝』(井川聡著)498頁に出ているが、この動きに敏感に反応したのが、北米大陸で黒人問題に取り組んでいた中根だった。「自称」黒龍会員は黒人にウケが良いと考えたのだろう。

アメリカでの黒人差別は奴隷解放後も続いていた。黒人というだけで、賃金は不当に安かった。いくら働いても、上級学校に進めるだけの給与ではない。ゆえに、永久に階級差別に苦しまなければならない黒人だった。その黒人達の朗報が日本とエチオピアの婚姻だった。同じ有色人種の日本人が黒人を真の解放へと導く。そう中根は黒人達に訴えるのだった。だから、もし、日本がアメリカと戦争をすることになったら、協力してくれというのだ。これに敵意を燃やしたのが、アメリカ連邦捜査局、通称FBIのフーヴァー長官だった。強烈な人種差別主義者として知られるフーヴァー(1935~1972)は、秘密警察を駆使し、現役大統領のプライベートに至るまで綿密に調べ上げ、半ば脅迫に近い状態で権力を行使した。仕えた大統領が8代に渡るというのも、ナチスのゲシュタポ並みの捜査力を持っていた証拠だ。そのフーヴァーが極右団体としてマークしたのが黒龍会だった。

大東亜戦争後、GHQによって黒龍会は玄洋社とともに解散させられたが、FBIの影響があったことは本書によって初めて知った事実だった。しかし、皮肉なことに、黒人の解放は日本との戦争に従軍した黒人達がその恩賞として奨学金を得て大学に進み、中流階級にのし上がったことにある。これが現代アメリカ社会における黒人の解放であり、人権の獲得に繋がったのだ。戦中、戦後史は解明の途次にあると言ってよい。

『占領史追跡』青木冨貴子著、新潮文庫、平成25年

・現在の「日米同盟」を深く理解するために

昭和20年(1945)8月30日、連合国軍総司令部の最高司令官としてマッカーサーが海軍厚木飛行場に降り立つ。コーンパイプを銜え周囲を睥睨する様は、勝者の貫禄を日本人に見せつけた。しかし、これがマッカーサーの大芝居であることは、随分と年数が経過して判明する。更に、昭和天皇との会見写真では正装の天皇に対し、マッカーサーは腰に手をそえたラフな軍服だった。この一枚の写真も日本人に強い衝撃を与えた。これが日本占領におけるプロパガンダ、洗脳工作の始まりだった。

そんなマッカーサーの占領政策を批判していたのが、本書の主人公であるパケナムである。ニューズ・ウィークの東京支局長という肩書きのパケナムはペンの力でマッカーサーに立ち向かう。その後ろ盾が何なのかは、読み進むうちに判明する。簡略にいえば、アメリカ国防総省と国務省との熾烈な利権戦いだった。パケナムは国務省のダレス特使、後の国務長官との確かなパイプをもっていたのだ。GHQこと連合国軍総司令部が一枚岩ではないように、アメリカも一枚岩ではない。コミンテルン・スパイが混入するGHQに対し、反共を推し進める国務省。この構図がわかると、日本の戦後占領政策の流れ、混乱、事件の背景が明確になってくる。

そんなアメリカ軍主導の占領政策が進む中、国務省は親米の政治集団構築を目論んでいた。しかし、国防総省主体のGHQは親米首相候補の鳩山一郎を公職追放する。このことから吉田茂に首相の座が転がり込んできた。この一件以来、先の先を見据えた国務省の仕掛けで、鳩山一郎、石橋湛山、岸信介という親米政権へと進む。背後で、このお膳立てをしていたのがパケナム記者だったが、昭和天皇とダレス国務長官までをも繋ぐ役目を果たしていたのだから驚く。

そのパケナムには、謎が多かった。公になっているパケナムの履歴に疑問を抱いた著者は、様々なルートを辿り、ついにパケナム記者の正体を暴く。戦後史の裏面をみながらも、同時並行でパケナムの正体を追い求める本書は推理小説を読み進むかの如くだった。数々の戦後占領史のノンフィクションを読んできたが、本書によって「なるほど」と疑問が氷解する箇所は多々だった。現在、「日米同盟」と盛んに口にされるが、戦後の日本で画策された事々の延長が今日であると氷解した一冊でもあった。

蛇足ながら、吉田茂の英語は通訳を必要とし、白洲次郎が吉田の腰巾着として嫌われ者だったのには、驚いた。

『かわいじゅんこのシン・人生劇場』かわいじゅんこ著、つむぎ書房、2025年

・社会のどこかで困っている人に推薦したい一冊

もし、自分自身が著者と同じ立場に置かれたらば、どうするだろうか?と考えながら読み進んだ。それというのも、評者も著者と同じく平成7年(1995)1月17日の早朝に起きた阪神淡路大震災を体験したからだ。まったく、何が起きたのかわからなかった。神戸市内、その周辺は実に言葉では言い尽くせないほど大変だった。

震災後、いわゆる陰謀論がまことしやかに流れ、明石海峡大橋の下に水爆がしかけられていて、それで日本を破滅に追い込みたい輩が地震を起こした。ユダヤのアメリカにあるホストコンピューターには、統計から割り出された地震発生のメカニズムから神戸の震災が分かっていた。地震前のアメリカ系損保会社の地震保険引き受けが阪神地区だけ引き受け不可だった。など、枚挙に暇が無いほどだった。しかし、それを誰も「そんなバカな!」と強く否定する者はいなかった。どこかで、「もしかして・・・」と思い込んでいたのだった。さほど、人間は強くはないという証拠だ。それだけに、著者が歩んできた半生を「アホちゃうか?」と笑い飛ばすことはできない。

逆に、著者は私たちのために、ありとあらゆる事々を体験し、究極まで自身の全てをさらけ出してくれたのではと思えてならない。食餌療法、密教、断食、自己催眠、古神道、断捨離、武家礼法、スピリチュアル、仮想通貨、陰謀論などなど。通常、人は「ほどほど」「ぼちぼち」と生きるものだが、「とことん」究めなければ納得できない著者の姿を、笑えない。誰しも、陥る「穴」ばかりだからだ。催眠療法で過去に遡り、現世の因果を解き明かす話もあったが、評者の友人ものめり込んで、今現在の自身の不幸の原因を突き詰めて安堵の表情を浮かべていたからだ。

それにしても、壮絶過ぎる半生に陥った「穴」の数々、その分析には恐れ入った。「こんな人もおりまっせ」、話を聞いてみますか?と、社会のどこかで困っている人がいたなら、推薦したい。シン・講談として、著者の半生を直に面白おかしく聞いても良いかもしれないが、まずは一読してからのほうが、真実味が増すのではと考える。

『黎明の世紀』深田祐介著、文春文庫、1994年

・大東亜戦争の戦争目的は自存自衛、アジア解放、独立戦争の3つがある

本書は昭和18年(1943)11月に東京で開催された「大東亜会議」についての話だ。この昭和18年の頃といえば、日本は米英を中心とする連合国軍との戦争の真っ只中である。なぜ、総力をあげての戦争中にこのような会議が開催されたかといえば、日本の敗戦の兆しがみえていたからだ。外務官僚の重光葵は戦後処理を考え「大東亜会議」開催を画策した.

本来の大東亜戦争(太平洋戦争)の目的は日本の自存自衛の戦いであった。しかし、ここにきて形勢不利となると、アジアの解放戦争を繰り込むことで、連合国軍との戦後処理を有利に進めようとする狙いがあった。アジア解放、独立戦争の意義を持たせることで、連合軍との戦後処理を有利に展開するためだ。日本の自存自衛戦争だけであれば、欧米列強の主張する正義の戦いの前に脆くも論破されてしまう。実際に、日本軍にはアジア解放運動に邁進していた者もいたので、それを追認するという意味合いもあった。

ところが、そんな重光の戦略とは関係なく、アジアにとっての大東亜戦争は独立戦争だった。言葉は悪いが、日本の自存自衛戦争であろうが、アジア解放戦争であろうが、そんな大義名分は植民地アジアにとって関係のないものなのだ。使えるものなら、日本の自存自衛戦争であろうが、使えるものは使えというのが「大東亜会議」に参加した首脳たちの一貫した考えだった.

今も、あの戦争を「侵略」戦争として日本を批判する意見がある。しかし、それに対し、アジア解放戦争だったと反論するむきもある。ところが、植民地支配下にあるアジア諸国にとって「大東亜会議」は独立戦争の手段の一つでしかなかった。ここにあの大東亜戦争を総括できない難しさが潜んでいる.

日本の陸海軍が進軍したアジア各地では、日本軍の躾の悪さが問題となっていた。行儀の悪さと言い換えても良いだろう。アジア人を下に見る風潮があり、日本はアジアの盟主と自慢する。しかし、アジア人は同じアジア人種として扱って欲しいと日本軍に求めるが、無視される。このことが、現代にも少なからず影響している。

ただ、現今日本が考えなければならないのは、アジアは欧米の植民地であったこと。その植民地支配がアジア人にとってどれほど過酷なものであったを共有することだ。そういう前提条件を知って読み進まなければ本書の意図するところは掴みきれない。日本の「侵略戦争」だと糾弾するだけでは、理解が及ばない。なぜ、あのような戦争に至ったのか、まず、そこから分析をしなければ、いつまでも堂々巡りで終わってしまう。本書は、その事々を振り返る一つの材料である。

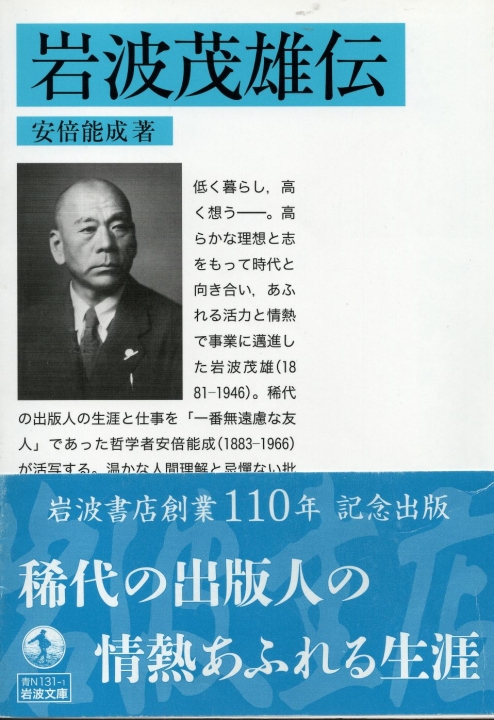

『岩波茂雄伝』安倍能成著、岩波文庫、2023年

・個人の一代記でありながら、時代を検証する材料にもなる

新刊書店で見かけて、即座に購入したのが本書だ。岩波書店創業者である岩波茂雄の向学心を支えたのは杉浦重剛であり、頭山満だった。杉浦重剛と頭山満との関係は、頭山の口を借りれば「杉浦は五重塔の柱であり、おれはその屋根だ。杉浦が右に傾けばオレも右に傾き、杉浦が左に傾けばオレも左に傾く」である。岩波は杉浦に学びたいと熱烈な手紙を送り、杉浦はその手紙を頭山に示している。その杉浦、頭山と関係が深かった岩波茂雄の生涯を知りたいと思った。それにしても、文庫で550頁余の評伝だが、著者の安倍も仕上げるまでに10年を要したという。親友の安倍能成といえども岩波の名誉のため、書きたくはない箇所もあったと思う。しかし、岩波の女性問題、家庭不和からの別居に至るまでが綴られている。一代で、古本屋から稀代の出版社にのし上げた人物だけに、猛烈なエネルギーに満ちあふれた人が岩波茂雄だった。「我から古を成す」と豪語する人物だけはあるなと思う。

本書は岩波の一代記でありながら、夏目漱石との交際も垣間見える。一時、資金に窮した岩波が漱石に借金を申し込むと、3000円(当時)の株券を借用書も無しに預けるという関係だった。しかし、その実、互いに商取引のなんたるかも知らない間柄だった。それでも世間を渡ってこれたのは、周囲の人々の支えがあってのことが見えてくる。

また、岩波の一代記からは、時代の問題や世相すら見えてくる。316頁の敗戦後の日本国憲法は押しつけであり、421頁に大東亜戦争(太平洋戦争)を東亜の解放戦争と岩波が主張していたなど。さらに、375頁では岩波が貴族院議員に立候補するにあたり、葛生能久に推薦人を希望している。葛生は「右翼」と称される黒龍会幹事として戦争犯罪人指定を受けた人だった。そして、434頁には、戦後の日本放送協会会長人事にいわゆる「左翼」の人々とともに岩波が関与しているなど、左右の思想など無頓着な岩波の姿が見えてくる。

著者は、猪突猛進型の岩波を「他者に対して思いやりがありながら、傍若無人」と評する。敵も多ければ味方も多い。矛盾が同居する人が岩波だった。矛盾といえば、なぜ、岩波が頭山満を崇敬するのか理解出来ないと著者は述べる。岩波からすれば、頭山の中に常人には窺い知れない自身の片鱗を嗅ぎ取っていたのかも知れない。古くからの友人である著者も、この岩波の生態を理解できずにいたようだ。

蛇足ながら、196頁に井上準之助が岩波書店から『我国際金融の現状及改善策』という本を出版している記述がある。224頁には金解禁についての世相が著者によって述べられている。これはこれで、不明点が多い血盟団事件、五・一五事件、二・二六事件の分析に役立つ可能性がある。岩波茂雄の評伝とはいえ、あの時代の思想を俯瞰するにも有用な一冊である。

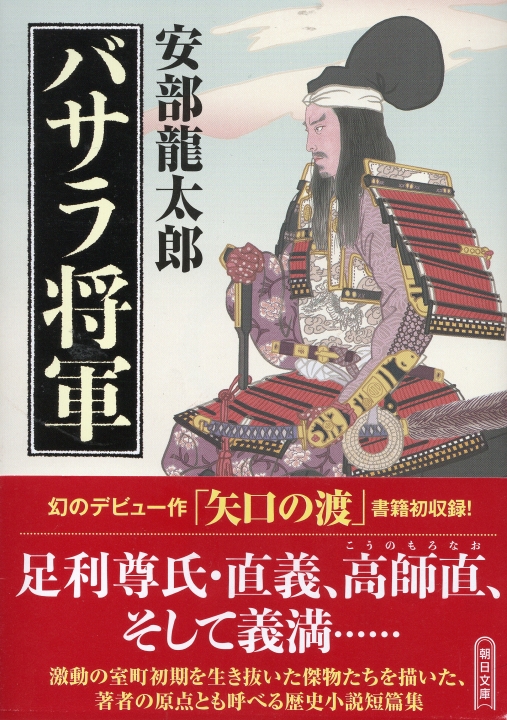

『バサラ将軍』安部龍太郎著、朝日文庫、2025年

かつて、司馬遼太郎に親しみ、吉村昭を読破したが、近年、歴史小説を読む機会は少ない。そんな中、本書を手にし、冒頭の「兄の横顔」から読み始めた。しかし、読めない。不思議に思い、「師直の恋」「狼藉なり」「矢口の渡」「知謀の淵」「バサラ将軍」「アーリアが来た」の短編の始まりをパラパラとめくってみる。ここで、歴史小説を読む思考が整っていないことに気づく。ふと、カタカナ表題の「アーリアが来た」を読み始めたら、これが面白く、読み終えた。足利義持将軍(第四代)に南蛮人が献上した象を都に届けるという話だ。

そして、「バサラ将軍」「知謀の淵」と通常とは逆のコースで読んだ。そこから最初の「兄の横顔」から読み始める。意外にも読める。そして、最終のトリとして「矢口の渡」を読了した。一冊読了して、この順番で読み進んで良かったと妙に納得した。

全編、南北朝時代の争闘が主となるが、武力だけが「正義」と信じ、権力を掌握した者から何をされても「仕方ない」と許される時代だ。その時代の底辺の人々の「義」「徳」という人の善(敬天思想)が覇者に向けられる。謀略という名の裏切り行為をはたらいた者に対し、覇権を誇る者が微妙な嫌悪を示すなど、実に現代人にも示唆に富む小説群だった。特に、「矢口の渡」は本書のクライマックスに読むべきと思った。

南北朝時代の底辺の人々の義と徳の生き様を見ながら、現代日本の日米関係すら想起させる。アメリカ大統領は実にバサラ将軍そのものであり、名も無き日本の庶民が皇なのではとすら思えてくる。歴史伝統文化の重層が共同体を生み出すが、その歴史伝統文化を岩盤に持たない覇権国家は経済力と軍事力でしか思考は機能しない。

巻末に大矢博子氏の「解説」があり、概要を知ることができる。しかし、ストーリーをばらしてしまうと歴史小説を読み進む醍醐味を奪ってしまうので、曖昧な心象風景しか述べられないが、読み手はそれぞれ、思い浮かべる事々が異なるのではないだろうか。

なぜ、幕末、京都の三条河原に足利三代の木像の首が梟首されたか。そこに、明治維新は南朝維新だという叫びが底辺にあったのではないだろうか。明治時代、教科書問題から派生した南北朝の正閏問題もこれら7つのストーリーを読み進むと、日本の国体にまで及ぶ源流が読み取れる。それは、著者の生まれ育った地域の特色ではとすら、思える。久しぶりに、考える小説だった。

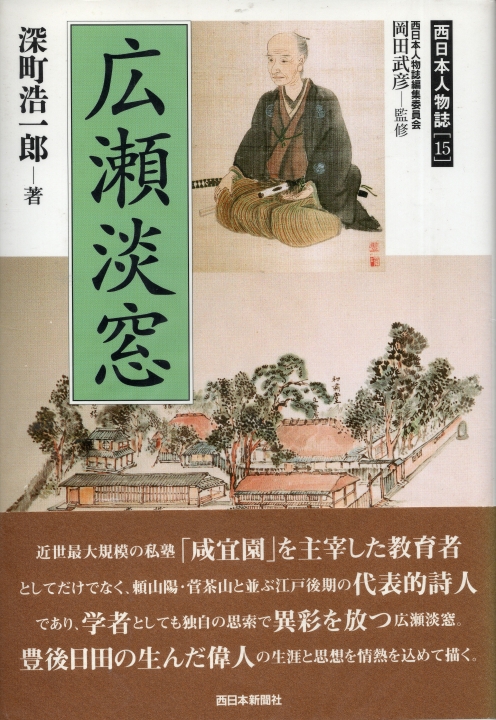

『広瀬淡窓』深町浩一郎著、西日本新聞社、平成14年

・「三奪」「奪席」の咸宜園教育は現代においても再考の余地がある

広瀬淡窓といえば、豊後日田に咸宜園という塾を開き、多くの門弟を育てた人という印象が強い。しかし、淡窓自身、自らが背負った運命を受け入れ、そこから大きく才能を開花させた人であることに感銘を覚える。

広瀬淡窓は天明2年(1782)4月11日、豊後日田の両替商(銀行業)を営む商家の長男として誕生した。しかし、生来、病弱であり、家業は実弟に譲り、只管、学問を究めた。学問において淡窓に大きな影響を与えたのは筑前福岡の亀井南冥、昭陽父子だった。特に、南冥の存在は大きかった。

今では、豊後日田は九州の一地方都市に過ぎない。だが、江戸時代は幕府の天領として栄え、特に九州の諸大名への資金の貸し出しで一時は200万両という破格の資金力を誇る都市だった。その一翼を担っていたのが広瀬の実家だった。商家とはいえ、諸大名との交際もある。自然に、茶道、和歌、漢籍などの教養も必要となってくる。そういった家庭環境も淡窓を育む要素となった。

封建的身分制度の江戸時代、淡窓が開いた咸宜園は特異な存在だった。「三奪」といって身分、学歴、年齢に関係なく、入塾者は最下級から始まる。当時の塾は合宿形式が当たり前であり、炊事洗濯掃除など、自らの事は自ら行ない、塾運営も各人が規律に従い治めていく。要は民主的な学園自治が行なわれていたのだ。これは実に画期的であり、学問も幕府指定の官学(朱子学)に拘らず、自由だった。漢籍を究める者、医者を志す者、様々な動機で入塾し、切磋琢磨するのだった。ここで驚くのは等級が上がるための「奪席」という制度があることだ。単に学業成績だけでは通用しない。人間性も問われる。ここに淡窓が求める、学問は何のためにするのかという課題が塾生に投げかけられているのだ。

広くは知られていないが、淡窓は「敬天思想」の人だ。敬天といえば「敬天愛人」の西郷隆盛を想起するが、早くに淡窓が敬天思想を遺していたのだ。正しい行動をすれば天は報いてくれるという考えは、今後の研究課題としたい。

咸宜園からは多くの著名な塾生を輩出した。その中の大村益次郎は明治新政府において国民皆兵の基本的な考えを述べたとみられる。しかしながら、その淵源には淡窓の『迂言』があると考える。この『迂言』の中に農兵のことが記されているからだ。大村が淡窓から何らかの影響を受けていてもおかしくはない。

生来、病弱であるために、自身に課せられた使命は何なのかを考え抜いたのが淡窓だった。淡窓の生涯を簡明に記したものが本書だが、巻末の年表を確認するだけでも、病気との闘いに明け暮れた淡窓であったことがわかる。

『日露戦役秘録』東京府教育会編、博文館、昭和四年

・外交とは相手国に友人を持つことから始まる

枢密顧問官子爵金子堅太郎閣下講演と副題が付く本書は昭和3年(1928)の夏から秋にかけて開かれた金子堅太郎の講演を収録したものだ。都合、3回、講演が行なわれており、それぞれ、およそ2時間の講演となっている。空調設備が完全ではない中、金子の講演を聞きたいという聴衆が詰めかけていることに驚く。更には、第一回目の講演は金子の都合(天皇陛下臨席の会議が長引き)で開演時間に間に合わず、延期となっている。

3回の講演内容を300頁弱にまとめているが、その講演内容は明治37年に始まった日露戦争での対米交渉、いわゆるセオドア・ルーズベルト大統領との交渉に赴いた金子堅太郎の実情を語る内容だ。

金子とルーズベルトはハーバード大学の同窓という関係だが、在学中の面識は無い。金子が政府の官僚として欧米視察に渡航する際、在日アメリカ人美術家の紹介で金子はルーズベルトと会った。当時のルーズベルトは政府の一官僚に過ぎなかったが、将来、必ず大統領になる人物と早くから期待されていた人だ。これは日露戦争が始まる15年以上も前のことであり、金子との間でクリスマスカードの交換、書簡の往来が続いていたという。

この講演録を読むと、金子が親しい友人としてルーズベルトから優遇されていることがわかる。金子もルーズベルトと私的な食事をしたり、招かれてルーズベルトの私邸に宿泊したりもしている。この金子とルーズベルトとの緊密な関係があったからこそ、弾薬も戦費も使い果たした日本とロシアとの講和が進んだと言ってよい。

金子は伊藤博文の命を受けアメリカに出向くが、当初待ち受けていたのはロシアを支持するアメリカ世論だった。アメリカ・シカゴの富豪はロシア貴族とは縁戚関係にあり、旅順、ウラジオストックとの貿易で収益をあげていた。更に、アメリカ南北戦争でロシアは北軍を支援したことから、親露派が大多数だった。アメリカにはアイルランド移民も多かったが、日露戦争中のニューヨーク市長はアイルランド出身だった。北軍を支援したロシアに親しく、対外活動を行なう金子にとってやっかいな事でもあった。

ポーツマス講和条約が成立する過程は多くの書物が伝えるが、金子とルーズベルトとの関係を表す文献などは少ない。関東大震災で金子邸が被災し文書類が焼失したこともあるが、本書のように昭和4年に刊行されたものも戦災に遭遇している。更に、本書の類いは大東亜戦争(太平洋戦争)後の日本で行なわれた焚書被害にも遭った。そんななか、本書が遺っていることは奇跡なのかもしれない。

本書から見えてくるのは、外交はその相手国にどれほどの友人を持つかにかかっている。これは今も昔も変わらない。果たして、現今日本はどうなのか。金子の講演録から学ぶべき事々は実に多い。日米同盟を主張する前に、相手国の歴史も知っておかなければ同盟は名ばかりになってしまう。そう思わせる内容だった。

『近世人物夜話』森銑三著、講談社学術文庫、1989年

・人物評伝の面白さ

本書は、戦国末期から江戸時代の43の人物にまつわる話が短編小説風に紹介されている。その冒頭は、織田信長が明智光秀に討たれた「本能寺の変」での話。中国地方での戦闘を早々に和議で片付け、主君の仇討ちを大義に掲げ京に引き返す秀吉。だが、その心中を読み取ったのが官兵衛だった。「天下が廻ってきたな」と。この意中を見透かされた秀吉は「恐ろしい奴」と官兵衛の本質を見抜く。

実に興味深く、面白い出だしに引き込まれるが、人物伝につきものの誇大広告についても、著者は注意深く文献を調べて訂正を求める。こういった虚実を述べながらの人物評だけに、歴史上の人物といえども、鵜呑みにはできないことを知る。このことは、本書の405頁からの「人物研究に就いての私見」に詳しいが、ここでは森鷗外の研究姿勢を著者は高く評価している。鷗外は後世の人が再考しやすいように、参考文献の提示、資料提供者の紹介、資料の保管場所まで示した。自身の現世における名声ではなく、後世の研究者たちのために、精度を高めて欲しいとの願いからである。

296頁からは、本書の肝ともいうべき藤田東湖の話が出てくる。水戸学の大家でありながら、安政の大地震で不遇の死をとげる。その不慮の死の前、幕臣の川路聖謨との別れの酒は、実にもの悲しい。三十年来の交流があった両者が酒を酌み交わす。京に出張途中、川路は東湖の死を知る。酒の席で妙に尻の重たい東湖だったが、東湖の「最後の一本」が両者の永遠の別れになった。

著者の森銑三には『明治人物夜話』(岩波文庫)があるが、比較して読んで見ればわかるが、どれほど近世の事々について資料が少ないか、証言が少ないかがわかる。読みづらい箇所があるのも、明治時代とは異なる資料、証言の少なさの現れだ。

とはいえ、徳川慶喜と新門の辰五郎との話は、徳川慶喜という人物について、再評価をしたくなる痛快な裁きを慶喜はやった。「手討ちにしてくれる」と辰五郎に刃を落とすが、首に峰打ちをする慶喜。「早く、死体(辰五郎)を片付けろ」の一言で辰五郎は放免された。まるで、講談か浪曲を楽しんでいるかのような話だった。果たして現代、これほどの度量を持つ為政者がいるだろうか。

少しずつ、かみしめるように一話を読み進むのが良い一冊である。

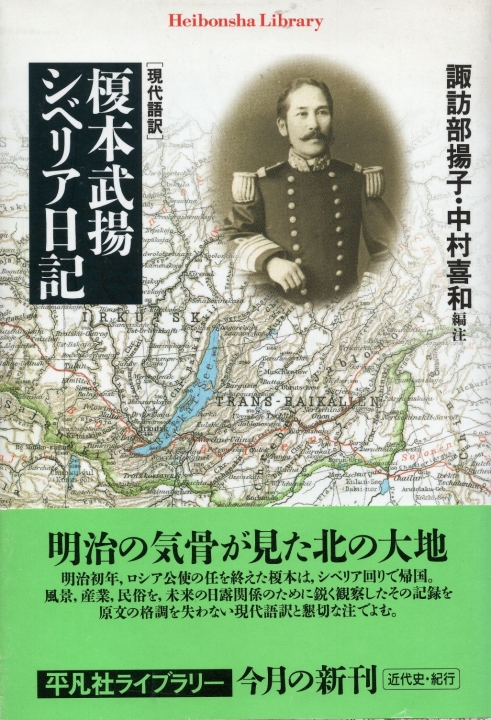

『榎本武揚シベリア日記』諏訪部揚子・中村喜和 編注、平凡社、2010年

・将来の問題解決のため「歴史に学ぶ」

榎本武揚(えのもとたかあき)といえば、戊辰戦争の終末、箱館五稜郭に立てこもり、新政府軍と戦ったことで歴史に名を遺す。しかし、黒田清隆(薩摩藩)の強い申し入れにより明治2年(1869)5月18日降伏。木戸孝允(長州藩)らは榎本らの死罪を主張するが、黒田の助命嘆願で死を免れた。出獄後も黒田の計らいで新政府に仕官することになった榎本だが、その転機はロシア公使として赴任する予定であった沢宣嘉が急死したことからだった。急遽、榎本が代わりにロシアに派遣された。明治7年(1874)のことである。当初、榎本の公使としての使命は北方領土の問題解決と、マリア・ルス号事件だった。領土問題は国境線が未確定の樺太(サハリン)があり、新興国日本が大国のロシアと互角に交渉するには榎本の力量を必要とした。そしてマリア・ルス号事件は、支那(中国)人奴隷の解放について、その裁定をロシア皇帝に委ねたからだった。ロシア皇帝は日本を支持した。

本書は、それらの使命を果たして帰任する榎本の明治11年(1878)7月から9月の記録である。サンクトペテルブルグからウラジオストックまで、鉄道、馬車、汽船を乗り継ぎ、陸路1万キロを66日間旅した。宿泊施設も不十分な中、行程の72%は交通機関の中での宿泊だった。しかし、その旅では、スケッチ、風俗、人種、言語など、数値も交えて詳細に記録している。中途の食事も缶詰などで済ますこともあった大変な旅だった。

なぜ、榎本がこのような旅を試みたか。それは新生日本において、産業立国として立ちゆくためだった。ロシアの産業、鉱物資源開発に至るまでを見て、日本の輸出先としての可能性を探っていたのだ。榎本が着目したのは、清国(中国)からロシアに送られる膨大な茶葉だった。馬そり1台に積み上げられた茶葉の樽の数、すれ違った馬そりの台数の数を数えて、総量を計算するという気の遠くなる調査をこなした。この貪欲な榎本の努力が新興国日本の力になったのは間違いない。

今から15年ほど前に刊行された本書だが、あらためて手にしたのは国際環境が満洲、シベリアの地下資源などに着目しているからだ。明治時代半ば、経済シンクタンクの黒龍会が満洲、シベリアの調査をしているが、その先駆的立場の人が榎本だった。

尚、榎本とともに箱館五稜郭に立てこもった大鳥圭介の『英・米産業視察日記』も榎本に似た大鳥の詳細な報告書となっている。明治の先人達の苦労の積み重ねがあって、今がある。再度、彼らが何を見ていたのか、感じていたのか、振り返ることは今後の対応として重要と考える。本書と合わせて岩倉使節団記録、大鳥の視察日記を合わせて読むことで、西洋列強の本質が読み取れる。トランプ革命としてアメリカ政府の対応に振り回されるが、今こそ、歴史に学んでサラリと受け流したいものだ。

『私の昭和史(上・下)』末松太平著、中公文庫、2013年

・起きるべくして起きた陸軍青年将校の決起

本書は、昭和11年(1936)2月26日に起きた「二・二六事件」の渦中にいた人物による回顧録。直接、決起に関わってはいないが、思想的に煽動したとして禁固刑となった。唯一の事件中枢の生き残りだけに、なぜ、青年将校たちが部隊を率いて決起したかの背景も時系列で納得できる。事件に関して多々出版物はあるが、それらの消化不良の感を一掃してくれる内容だった。

一般に、この二・二六事件の前に起きた五・一五事件、血盟団事件は別物として扱われる。しかし、これらの事件は一連であり、時期、実行中心者が民間人か海軍か陸軍かの相違だけである。結論から言えば、二・二六事件の策謀者は大岸頼好(予備役陸軍大尉)であり、著者はそのグループの一人である。当然、決起して部隊を率いた青年将校たちもグループだが、陸軍憲兵隊の内偵が厳しく、連絡不十分のまま、決起に至ったというのが実情だった

陸軍青年将校たちは、なぜ、決起に至ったのかといえば、農村の困窮に心を致さない政財界に対し、政治刷新を求めたからだった。農民が小作争議を起こすと軍隊が出て鎮圧に廻るが、皮肉なことに鎮圧側の兵隊は小作人の次男、三男である。現代のように、成人男女に選挙権がある時代ではない。選挙権は男性のみであり、それも一定額の納税者に限られた。

限られた範囲での選挙では、社会の上層階級だけでものごとが成りたっていく。農民の苦しみは解消されず、次男三男が戦死すれば、その弔慰金を親族が奪い合う。借金のかたに娘は女郎として売り飛ばされる。さりとて、政治改革をといっても、軍人には選挙権がない。政治改革には実力行使しか遺されていなかった。いわば、追い詰められた者の反発である。

二・二六事件は「十月事件」「三月事件」「十一月事件」「相沢事件」など、いくつもの陸軍での事件があって起きている。さすれば、陸軍統括者の管理不行き届きを問題にしなければならない。しかし、それらは陸軍省という官僚機構において、有耶無耶にされている。いわば、これこそ「君側の奸」なのだが、上手に隠蔽し、決起した青年将校たちには「アカ(共産党)」のレッテルを貼って討伐したのだった。

従前、日本が未曾有の世界大戦に突入し、大敗北を喫した転換点は二・二六事件による軍の暴走からといわれる。しかし、それは為政者の責任逃れであり、政党政治の腐敗、ひいてはその政党を財閥がコントロールした結果でしかない。今もって、この事件を曖昧にするのは、明確な責任所在を明らかにされると困る輩がいるからに他ならない。

この当時、制限選挙から普通選挙へとなったことは、為政者からすれば都合の悪いことであり、圧力がかけられた。それでも社会を改革しようと決起したのが陸海軍の青年将校たちであり、民間の志士たちだった。血盟団事件当時の日本の社会状況を考えれば、起きるべくして起きた事件だった。今一度、事件の真相は振り返られなければならない。

『的野半介』和田新一郎著、私家版、1933年(昭和8)

・ここにも『近世怪人伝』のモデルが

夢野久作の『近世怪人伝』は、玄洋社の頭山満や関係があった人々との交遊録だが、中には常人には理解の及ばない人々が登場する。なかでも、魚屋の篠崎仁三郎などは爆笑ものの人物だ。こんな面白おかしく生きた「怪人」は特異な存在と思っていたら、そうではなかった。本書の主人公というべき的野半介(安政5~大正6、1858~1917)もそうだった。

的野半介の存在は玄洋社員の一人として名前は知っていた。初代玄洋社社長平岡浩太郎の義弟で、玄洋社の機関紙である「九州日報」の社長を務め、衆議院議員でもあった。更に、日本の近代国家への道程において八幡製鉄所の貢献度は大きいが、その八幡製鉄所の誘致、運営、とくに若松港の築港に大きく関係したのが的野半介だった。こう書くと、実業界、ジャーナリズムの優等生のように思われるかもしれない。

ところが、この伝記を読むと、とんでもない大飯食い。それも偏食、変態かと思うほどの食べっぷり。それでいて、酒が飲めない。貧乏な時には、正直に「金が無い」と口にするが、友人知人が金銭に窮すると、自身の全財産をなげうってでも金の工面をする。こうくると、正直実直の人と思うが、花弄(かろう)こと花札遊びが大好きという御仁。それも賭け花札を公然とやる。しかし、流石に警察幹部の注意が及び自宅で花札をする。ところが、座敷の障子を開け放して花札をする。警察も取り締まりたいが地元の名士ということでそれができない。障子の開けっぱなしも、「障子が勝手に開く」といって警察署長に弁解する豪快さ。

人の評価は柩の蓋がしまってからという。この的野半介の葬儀には一千人が参列したという。事業で多額の借金があったようだが、すべて安川家(明治鉱業、安川電機)が精算している風だ。損をするとか、儲けるとか、そんな自身のことより、国家、人々に有益であるか、ないかが的野半介の問題だった。ゆえに、頭山満が「アンナ男は作ろうとしたって作られん男」と言い切った。ともに、高場塾での同門の関係だけに、人間性については全てを知っていた頭山の言葉だった。

この的野半介がいたからこそ、あの八幡製鉄所は操業にこぎ着けたと言っても過言ではない。それでいて、「オレが、オレが」というところが何もない。損得で行動しない玄洋社の面々だが、その中でもやはり「怪人」の部類に押し込みたい的野半介だ。「人はエピソードで語れ」と言うが、尾籠の話も含め、あまりに有りすぎて語り尽くせない。

『西郷隆夫の「一点」で囲む』高岡修監修、ジャブラン、2018年

本書は西郷隆盛(1827~1877)の曽孫にあたる西郷隆夫氏との談話を纏めたものだ。西郷家というより隆夫氏と実父の西郷隆正との親子関係が中心となっている。その親子関係が、実に興味深い。西郷家というものは、平常の生活においても生命を懸けて今を生きているという情景に、驚きと感動がある。これは、受け止める人、それぞれなので、詳細に述べるべきではないと思えるほど、壮絶だ。しかし、親子の情がここまで深く強いのかとも思うのが、西郷隆正の葬儀での話。勘当したものの、子息の日常を心配して、二週に一度、子息の勤務先の課長と面会していた話は、重い。「柩を覆いて事定まる」とは古くからの言葉だが、実に、その言葉通りだった。

しかし、読み進みながら、こういう西郷家が近隣にいたら、はた迷惑だろうなあとも思った。熱烈なる巨人ファンの西郷隆正が壊したテレビの台数、帰宅後の潔癖なる足の洗い方。それも遊びに来た隆夫氏の友人にまで求める。息子の非行を糺すにあたり、生命を懸ける行動には、ただただ、恐れ入る。

西郷隆盛には「敬天愛人」という言葉の他に、「子孫に美田を残さず」という言葉もある。この子孫に美田を残さない、資産を残さないという言葉の裏には自立という意味が潜んでいる。野生動物の世界では、自立できない子供は親が食い殺すが、それを彷彿とさせるのが隆正、隆夫親子だ。実の子息には、自身に欠けていたものを求めるのが一般的な世の父親だが、そういった「一般」とは大きくかけ離れた姿が西郷家にはある。そこが他者とは異なる「一点」なのではと感じ入った。

本書の第3章には宮澤賢治(1896~1933)の子孫の宮澤和樹氏との対談も収められている。西郷家と宮澤家の関係が述べられているが、高村光雲、高村光太郎を介しての関係だ。この箇所を読みながら、玉利喜造を思い出した。玉利喜造は西南戦争前、西郷隆盛から押し出されるように東京へ向かい、アメリカ留学を果たした。帰国後は初代盛岡高等農林学校校長、鹿児島高等農林学校校長を務めた。盛岡高等農林学校は宮澤賢治が学んだ学校だ。歴史に名を残す人は、何かしら、どこかで結びついているのではと、思いを巡らした。

現代、物質的には恵まれた生活を送る日本人だが、喪ってしまった事も多い。その事実を振り返る語録ともいうべき一書ではと思う。

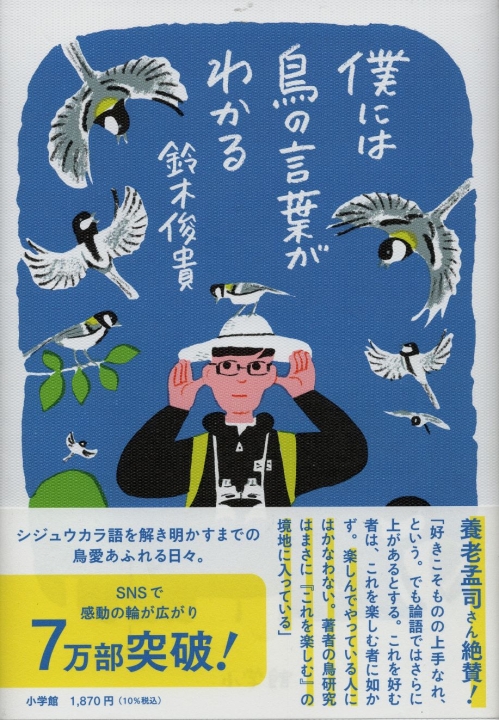

『僕には鳥の言葉がわかる』鈴木俊貴著、小学館、2025年

本書の優れているところは、シジュウカラの観察においてのアプローチ方法だ。これは動物の観察だけではなく、経営上の分析にも役立つものがある。なかでも、オッカムの剃刀という手法は「なるほど・・・」と感心してしまった。物事を分析するにあたり「仮定」を設定するが、必要以上に仮定を増やさない、変えないという意味だ。歴史においても「もし」という仮定を設定して事実確認を進めるが、動物の生態観察にも当てはまることが面白かった。更に、その「仮定」に至る研究のヒントが「ひらめき」であったりするのも、共感を得る。

本書の最終ステージでは、観察対象のシジュウカラが集団行動において言語を使っていることが証明される。「ジャージャー」「ピーツピ・ヂヂヂヂ」など、擬音のオンパレードだが、それぞれ、「天敵の蛇が来た」「警戒して集まれ」など、鳴き声に意味があることを突き止めるとは、著者の観察力に驚く。これはもう、好きを通り越している。この実験結果を論文にしたところ、世界の学会から「エクセレント!」と絶賛される箇所では、読み手も拍手を送っている。ワクワクしながら、ある意味、サクセス・ストーリーの爽快感すら楽しんでいる。

最終的に、古代ギリシャ時代からの定説を著者は実験結果によって覆すのだが、その世紀の大発見にもおごること無く、人類と動物との共生を考えていることが関心を誘う。西洋近代は、とかく、自然破壊、絶滅の道を進んできた。しかし、人間と同じく、この地球上に生を受けた動物と共生するという研究目標(井の中の蛙人間を救出)を掲げた点が素晴らしい。そして、この目標をいかにして拡大するかという考え、実行も学ぶべきだ。

著者は、シジュウカラ生態研究者として認められたのではない。人という生物の核心を掘り下げたことが大きく評価された。著者の思考の深さ、広さを汲み取るべき一書だ。

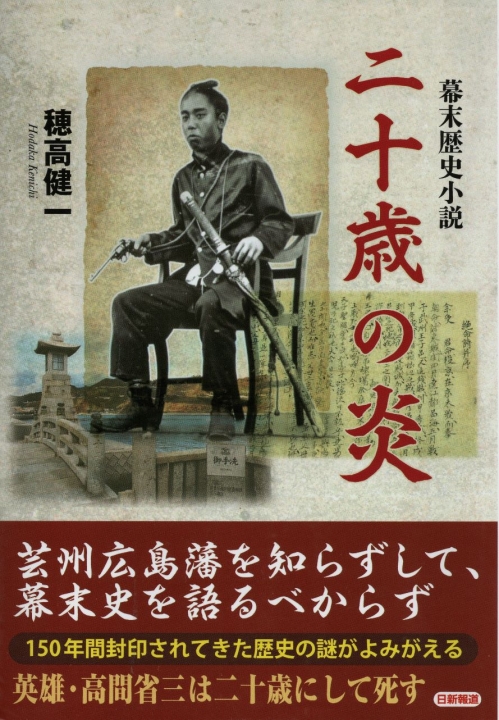

『二十歳の炎』穂高健一著、日新報道、2014年

本書は安芸広島藩の高間省三という実在の人物を中心に据えた幕末維新小説だ。全16章にエピローグを含め300ページ余で構成されている。幕末維新史といえば、「薩摩、長州に司馬遼太郎の小説を読んでおけば事足りる」として、関心は低い。そんな世間一般の認識に抗うかのように、本書は幕末維新における広島藩の動きを語っている。史実に基づかず「定説」の如く語り継がれることへの反発が随所に見られる。このことは、評者としても大いに同意するものだ。

幕末維新を一つの革命として捉えると、経済は必須だ。しかし、多くの維新史ではヒーローに武器弾薬、船舶についての記述がせいぜい。物流、兵站を含めての地政学的なものは少ない。江戸時代、日本の経済の中心は大坂(大阪)だったが、それは瀬戸内海という物流ルートがあってこそだった。しからば、その瀬戸内海の島々、港を擁する広島藩の動きは見逃せないはずだ。ところが、この瀬戸内海ルートでの幕末史に注視する史書は多くない。京の都での政治的なかけひき、騒動に話題の中心がおかれているからだ。

故に、いまだ幕末の一大トピックスである徳川幕府の「大政奉還」が土佐藩によるものと記されるのだ。「大政奉還」が広島藩を差し置いて土佐の後藤象二郎の抜け駆けであるとは、なんという結果なのか。いわゆる「歴史は勝者によって作られる」ではないが、薩長土肥によって作られた明治維新史には歪曲が多い。著者の憤りを感じながら読み進んだ。

本書の主人公高間省三が存命していたならば、帝国憲法、教育勅語の草案に加わっていたのではないだろうか。もしくは、海外留学を経て帝国大学の教壇に立っていたかもしれない。そう考えると、惜しい人物を喪ったとしか言えない。

評者には『維新秘話福岡』の著作があるが、その44ページに「勤皇論者の保護」として博多萬行寺の七里恒順住職が福岡藩に逃れきた芸備の志士を庇護したことを載せている。佐々木一郎という人物だが、多分に変名であろう。しかし、幕末、何らかの関係性が福岡藩と芸備との間に少なからずあったということだ。その動きを本書によって確認できたことは収穫だった。

最後に、高間省三という人が居たことを知らしめることは、弔いでもある。ここに本書の重要な存在意義があるのだ。

『海軍大将伊藤聖一伝 「大和」特攻を率いた提督』井川聡著 潮書房光人新社』

先崎彰容氏(日本大学教授)は、「何を求めれば、死の淵を飛び越す勇気をもつことができるのか」という疑問を持ったことから、西郷隆盛を追い求めた。西郷が勤皇僧月照を抱いて薩摩錦江湾に入水した事を指している。本書を通読しながら、著者の井川聡氏も戦艦大和とともに沖縄特攻を敢行した伊藤整一を西郷隆盛に重ね、本書を執筆していったのではと推察される。

今年、「昭和百年」として昭和を振り返る事々が多い。戦後復興の象徴ともいえる昭和39年(1964)の東京オリンピックは再生日本を確認することで、懐かしさとともに気分は高揚する。しかし、未曾有の大戦といわれた大東亜戦争を振り返る時、後悔の念ばかりが沸き立つ。その一つが本書に記される戦艦大和による沖縄特攻ではなかろうか。時代は艦隊決戦では無く、空母機動部隊による戦術に転換したにも関わらず、なぜ、巨大戦艦を沖縄に向かわせたのか。ここに、西南戦争での西郷隆盛率いる薩軍と戦艦大和座乗の艦隊司令官である伊藤整一が指揮官先頭として死地に赴いたことが重なる。

評者は早くから著者の『軍艦「矢矧」海戦記』を読了していたことから、伊藤整一の人物像、思想を知ることになった。しかし、この伊藤整一生い立ち、親族については、詳しくは知らない。それだけに、著者が年月をかけて、一つ一つ、確認作業を進めていった事実が本書に結実したことはありがたい。序章、終章を含め全5章、500頁余の大部だが、一言一句を疎かにできない文章が続く。ある意味、現代版西郷隆盛をなぞるかのような印象すら受けた。

筆者は福岡県大牟田市にある伊藤整一の墓参をしたことがある。決して、交通至便な場所ではない。それは、伊藤が開拓農地のど真ん中で生まれ育ったことの証明でもある。本書512頁に記載がある堺修氏が伊藤の墓守をし、資料を丹念に保管収集されていたからこそ、伊藤整一の核心に触れることができた。深く感謝申し上げる。

『柳川の殿さんとよばれて』立花和雄著、梓書院

福岡県柳川市にある料亭「御花」は柳川藩主の屋敷を料亭としていることで知られる。壇一雄をはじめ、長谷健、火野葦平、宮崎康平といった文人らが愛した料亭でもある。単に、彼らが殿様気分に浸りたがいが故に「御花」を愛用したのではない。文人らは、貴重な日本の文化遺産として認識していたからだ。

『米欧回覧実記1 アメリカ編』慶應義塾大学出版会編、2008年

『エマソン 自分を信じる言葉』佐藤けんいち著、ディスカバー・トゥェンティワン「月刊日本4月号」掲載

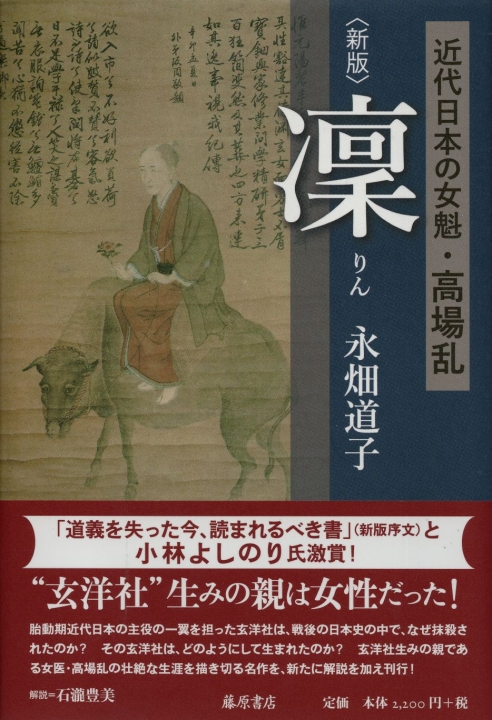

新版『凜』永畑道子著、藤原書店、2017年、初版1997年

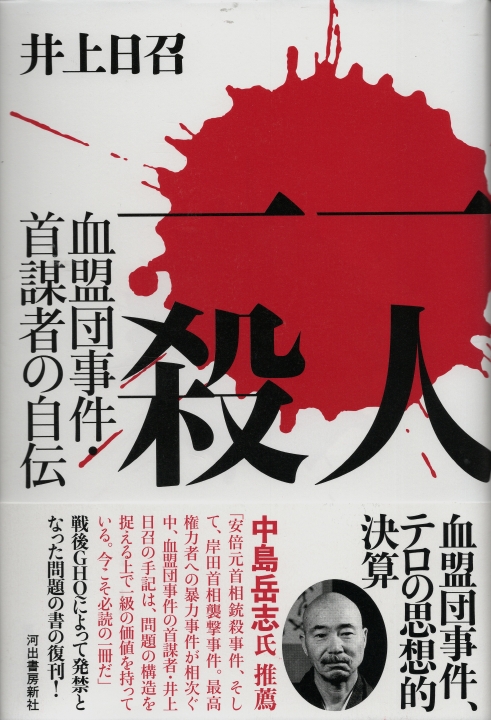

『一人一殺』井上日召著、河出書房新社、2023年

「一人一殺」という危なっかしいタイトルに驚くが、それもそのはず。昭和7年(1932)に続けて起きた要人殺害事件の領袖が著者になるからだ。いわゆる「血盟団事件」と呼ばれる事件の首謀者が井上日召だが、その配下の菱沼五郎が井上準之助(蔵相、日銀総裁)を、小沼正(おぬましょう)が團琢磨(三井合名会社理事長)を殺害した。その井上日召が、大東亜戦争(太平洋戦争)後に、乞われて記述したのが本書になる。

『大川周明』大塚健洋著、講談社学術文庫、2009年

「渡辺京二論」三浦小太郎著 弦書房「月刊日本3月号」掲載

『北一輝論』松本健一著、講談社学術文庫、2002年

この国家改造において、北は言論で主張した。これが陸軍青年将校の共感を呼び、その柱石として青年将校たちは北を据えたのだった。北はそのことに関与せず、我が道を行くを貫いていた。その一つが、三井からの過分な盆暮れの付け届けを厭わなかったことにある。しかしながら、二・二六事件においては、政府は北が危険思想を陸軍青年将校らに説いたとして闇の中で封じてしまった。天皇制中央集権国家を維持したい内務省、宮内省、財閥などは北が刑死によって二度と蘇らないことに安堵したのではないか。現今、この事件を陸軍の「皇道派」「統制派」の抗争として片付けるが、これは政権中枢の思惑による創作であり、責任逃れでしかない。これは、大東亜戦争(太平洋戦争)における戦争責任を陸軍首脳部などに押しつけた事にも見て取れる。

『田中清玄自伝』田中清玄著、大須賀瑞夫インタビュー、文藝春秋、1993

『日本がダメだと思っている人へ』江碕道朗・田北真樹子著、ビジネス社、2024年

『評伝 内田良平』滝沢誠著、大和書房、1976年

内田良平(1874~1936)というアジア主義者の評伝だが、内田を中心軸に据えての明治、大正、昭和という時代が垣間見える。全8章、330頁余で構成されるが、近現代の歴史教育が満足になされていない現状では、多くの方は読みこなしに苦労するだろう。もし、新装版が出る際には文字校正は当然として、要所に注釈や人物紹介、巻末に人名録を付して欲しい。

『緒方竹虎』修猷通信・大塚覚発行、私家版、昭和31年

『想い出の汀』岡田哲也著、花乱社、2024

その後のテツの道程については、高木護のような放浪生活を送りながらの詩作になるのだろうか。これは、次回に期待するしかない。

『民族自決と非戦』高井潔司著 集広舎

本書は、清水安三、吉野作造、石橋湛山、橘樸、尾崎秀実という人物を俎上に乗せ、大正デモクラシーという世相を反映させつつ、朝日新聞、毎日新聞というメディアがいかに日本の世論を好戦的に誘導していったかの記録となっている。読み進むにあたり、全11章、380頁余は一瞬の気を許すこともできない。さほど、辛辣なメディア批判、思想が固定した評論家を斬り刻んでいるからだ。

『在野と独学の近代』志村真幸著 中公新書「月刊日本12月号」掲載

『日本の禍機』朝河寛一著、由良君美校訂・解説、講談社学術文庫、2021年

本書の存在を知ったのは平成30年(2018)11月の読売新聞西部本社版「維新150年」での紙上だった。「おごる祖国 愛国の苦言」という見出しだが、ここで初めて朝河寛一という人物を知った。その朝河の記事中に本書が紹介されていたが、いつかは読んでみたいと思いながら数年が経過し、ようやくにして手にすることができた。

朝河寛一は現在の福島県二本松市に明治6年(1873)に誕生した。東京専門学校(早稲田大学)を経てアメリカのダートマス大学に留学、イエール大学の教授となる世界的な歴史学者だ。しかし、現在も、日本では無名に近い存在。

本書に記される朝河の論は、実に、日本の大東亜戦争(太平洋戦争)敗北を予言したものだった。それも明治四十一年(一九〇八)にである。故に、本書に記述される「戦後」とは、明治三十七年に始まった日本とロシアとの戦争、いわゆる日露戦争後のことを指す。さほど、早い時期に、朝河は日本とアメリカとの戦争が始まることを見抜いていたのだった。

日露戦争時、朝河寛一はアメリカで、日本の立場を擁護する論文を発表し、講演を続けていた。日本支持を求めての行動については、ハーバード大学の人脈を駆使した金子堅太郎の存在がクローズアップされる。しかしながら、この朝河貫一については影が薄い。穿った見方をすれば、明治新政府にとって迷惑な「入来文書」を解明したからかもしれない。更には、大東亜戦争後、進駐してきたコミンテルンからは世界革命の障害になる「入来文書」の研究者だったからかもしれない。いわば、朝河寛一という世界的な学者の研究成果は権力者にとって「あってはならない」ものだった。

その朝河が刊行した『日本の禍機』は、自然、無視される。しかし、240頁余の本書には愛国者である朝河寛一の熱情が、事細かに述べられる。日露戦争の大義名分は「支那領土保全(主権)」「機会均等(市場開放)」だった。それをアメリカや列国は支持したが、日本は戦勝気分のまま、日本に都合の良い政策を進めた。その状態が続けば、日本は世界の孤児となって「亡んで」しまうと朝河は警告していたのだ。

果たして、当時の日本人、とりわけ為政者がどれほど本書を手にし、肝に銘じただろうか。日露戦争時の唯一のマスコミである新聞人で、真剣に本書の警告を受け止めた人は、どれほどいたのだろうか。ただただ、悔やまれる。支那(中国)市場が欧米列強に開放されても、新興工業国の日本が地の利で優勢に立つ。しかし、これを欧米は理解せず、誹謗中傷を並べて日本攻撃に集中する。「日英同盟」によってロシアに戦勝したことで、イギリス連邦国家のオーストラリアが日本に敵対心を燃やす。果ては、アメリカ西海岸における日本人移民排斥問題である。

現代日本では、「日米同盟」を声高に主張する方は多い。しかし、同盟関係というからには、アメリカ建国史は理解しておかねばならない。日本支持に動いたアメリカのルーズベルト大統領が日露戦争後に海軍増強を行い、艦隊を日本に派遣した真意の裏に「誰が(マハンと思われるが)」影響力を及ぼしたのか。そのアメリカの国情を理解し、補う意味からも、本書は必読の書になる。

ただ、残念ながら、補記は加えてはあるものの、文体自体が古く、現代の日本人には読みづらい。改訂版として現代日本人も理解が進む内容のものを求めたい。

『落日燃ゆ』城山三郎著、新潮文庫

本書は、文官でありながらA級戦争犯罪人として絞首刑になった廣田弘毅の評伝小説だ。城山三郎の代表的な作品としても知られる。主人公の廣田弘毅は、昭和23年(1948)12月23日、A級戦争犯罪人である陸軍の将官らとともに刑場の露と消えた。廣田を極刑に処する具体的な理由らしき理由も釈然としない中、廣田は粛々と刑に従った。それも、一切、弁明をしなかったことから欧米人には理解の及ばない戦争犯罪人だった。

廣田は明治11年(1878)2月14日、福岡市の石屋の息子として生まれた。しかし、小学校の頃から頭脳明晰、旧福岡藩校の中学修猷館、東京帝国大学、外務省へと進む。外交官、外務大臣、総理大臣と出世したが、一貫して平和主義者であった。しかし、カナダの外交官ハーバート・ノーマンによって狂信的な超国家主義団体の玄洋社員であるとして、戦争犯罪人のリストに挙げられたようだ。城山三郎は、廣田を玄洋社員ではないとして小説に描いているが、廣田が玄洋社員であったことを知らなかったといわれる。更に、最終箇所の「今、マンザイをやってたんでしょう」と教誨師の花山に廣田が尋ねる場面がある。廣田弘毅をよく知る人に言わせると、「事に臨んで冗談を言うような人ではない」と言い切る。平常、廣田がジョークを口にすることから城山が思いついた件かもしれない。

とはいえ、何故に本書を手にして読み返したのかといえば、廣田の妻である静子のことを城山がどのように表現したのかを知りたかったからだ。静子の実父である月成功太郎も玄洋社員だが、それも外務大臣大隈重信を来島恒喜とともに襲撃しようとした人だった。大隈襲撃は大日本帝国憲法違反を諫止するためのものだったが、戦後の民主教育を受けた日本人には「テロ」としか理解されていない。むしろ、旧福岡藩士族としての教育を受けた月成にすれば黒田武士と大隈葉隠武士の果たし合いに等しいものだった。その娘である静子も武士の娘としての矜持を持つ人だった。静子の自決は連合国軍総司令部の非条理な仕打ちに毅然として対抗する意味もあったのではと考えるが、その真意はわからない。

いずれにしても、自由民権運動団体である玄洋社がアジア主義を標榜し、欧米列強のアジア侵略を看過できないとして対立したのは間違いない。そのために、玄洋社の代表、「みせしめ」として廣田は極刑に処されたと考える。そこには、欧米列強が説くところの民主主義も正義の欠片もない。ただ、利権のために邪魔者である廣田を消す欧米列強でしかない。

後年、廣田弘毅を含むA級戦争犯罪人7人は靖国神社に合祀された。国事に殉じたからという理由だが、廣田家では合祀について難色を示す。筋を通す廣田家の生き様が垣間見えるが、廣田が法廷で口を閉ざしたのは、「身を殺して仁を成す」という論語の言葉通りの事だった。無用な累が自身の証言によって多くの人に及ばないためだった。新たな廣田の評伝小説の登場を待ち望みたい。

『それでも日本人は「戦争」を選んだ』加藤陽子著、新潮文庫

・歴史認識を変える一石を投じた書

本書は平成19年(2007)末から翌年の始めまで、5日間にわたって著者(東京大学文学部教授)が神奈川県の中高一貫の栄光学園歴史部員に語った近現代史である。序章を含め全6章で構成されるが、記載の多くは日本の学校教育では教えられないものばかり。それというのも、近現代に到達する前に日本史の授業は終了してしまう。「時間が足りない」と多くの教師が言い訳するが・・・。

第1章日清戦争、第2章日露戦争、第3章第一次世界大戦、第4章満州事変と日中戦争、第5章太平洋戦争が語られる。中高生に語るにはレベルが高いのではと思うが、対象が歴史部員だけに大枠を理解している。むしろ、受験競争を経て大学に入り社会人となった人々にとっても、新鮮味を覚えるのではないだろうか。日清戦争、日露戦争は「侵略」戦争と刷り込まれるだけで、「なぜ」という疑問に回答してこなかった教育現場だけに、「そうだったのか」と合点がいく史実が列挙されるからだ。

特に、序章の43頁に日本国憲法制定の原理原則が明記されている。現在に至るも、日本国憲法は占領下における日本の主権不在の時のものだから「無効」と主張される方がいる。しかし、本来の憲法の基礎は社会契約であり、多くの戦死者を出した大東亜戦争(太平洋戦争)後の憲法としては、「不戦」が日本国民との社会契約であるとの認識はもっておくべきと考える。日本国憲法以前の大日本帝国憲法もアメリカの成文憲法を参考にしていることを考えれば、憲法は国民との社会契約との指摘は納得できる。そう考えると、現今日本での憲法論議は実に表層的な部分での論戦でしかないことが見えてくる。特に、49頁に出ているが、戦勝国は主権や社会契約を攻撃するという。その結果が日本国憲法であるという認識を持てば、なぜ、改正、護憲、創憲の憲法論争が着地点を得ないかが理解できる。

本書の特徴は、従来、日本の歴史にはなかった諸外国との関係性を明記していることにある。欧米列強の影響から日本の立ち位置が揺らいでいること、いかに外交政策を確立しようとも、情勢分析の甘さからヘタを打ってしまうことなど、大いに反省すべき事々が見えてくる。

中高生を対象に語られた内容だが、この特別授業を受けた生徒たちは平成世代である。今、新刊書店に出向いてみれば分かるが、過去の自虐史観的な歴史書もさることながら平成世代の論客が増えている。そこには「右派」「左派」に偏らない、史実を述べることに忠実な著書が多い。これは、学校教育に物足りなさを感じた世代が、自らの調査分析を基に語り始めたということだ。こういった現象を見ると、本書の果たした効果は年数をかけて日本の学術世界に浸透しているのではと思えてならない。

『南北朝異聞 碧鏡』河合保弘著、つむぎ書房

・後世の人々のために「鎮魂」を

南北朝異聞、野田氏三代記という副題のついた本書は、読了して、しばらく時間を置かなければ著書の思い、意図は見えてこない。本題の碧鏡(みどりのかがみ)という言葉自体、何を意味するのかが分からないからだ。自身の知識が及ぶ箇所に付箋を打って、考えて見る。

南北朝とは、西暦でいえば1318年、後醍醐天皇が即位されてからの約100年続いた騒乱の時代のことを指す。天皇親政を標榜する南朝。武家政治との妥協をもって政治を司る北朝。この両朝の主張を巡って各地の武士団が南朝に加勢し、北朝に加担しという対立の時代のことだ。想起しづらい時には、明治時代に民権(自由民権)と国権(新政府)とが対立した時代を想起すれば良いかと考える。

この対立において苦難を強いられるのは、名も無き庶民だ。権力が左右に振れようとも、頼る縁を持たない下層民にとって、主義主張よりも今日の糧をと言いたい。民の苦しみは自らの苦しみとして、最終的に南北朝は相互の主張を控えて「統合」する。その経緯についてフィクションを交えて記したのが碧鏡という書だが、ここではテレビ・アニメの「一休さん」を思い出していただきたい。本書にも11頁に「新右衛門さん」こと蜷川新右衛門の名前が登場する。「頓知の一休さん」としてテレビ・アニメを楽しんだが、その時代的な背景は深く知らず、だった。あの「一休さん」が誕生する時代を本書は南北朝異聞として解説する。

歴史を学ぶことは疑似体験によって、人の苦しみ、悲しみを知り、他者への配慮を生み出すことだ。感情移入することで、歴史の主人公に自身を重ね、後世に何を成すべきかを知る。体験に勝る知識は無いが、疑似とはいえ体験することで知識を得ることができるのが歴史だ。本書の疑似体験から「統合」というキーワードの重みを知ることができるだろう。

小説である本書はサラリと軽く読み終えることができる。しかし、本書の意味するところ、著者の願いは何かを考えるとき、「統合」という言葉が浮かび上がる。この「統合」という言葉を実践するには何が必須かといえば、相対立した関係とはいえ、時代に翻弄された人々の生きてきた証を認めることである。これは戦没者の慰霊において、敵味方に関係なく慰霊をすることにつながる。詰まるところ、鎮魂につながる。

勝者敗者に関係なく、さらに、その周辺で惨禍に巻き込まれた数多の人々の鎮魂となるが、これは外交関係において、訪問先の国立墓地なり英雄墓地を国の代表者が参拝、献花することが代表的な例だ。評者の勝手な想像だが、著者はこれからの時代を構築するにあたり、まずは「鎮魂」をと訴えているのではないかと考えた。ストーリーに沿って字面だけを追うのは簡単だが、この一書に込められた思いを汲み取るには思索の時間を要する。

『マハン海上権力論集』麻田貞雄編・訳、講談社学術文庫、2010年

・色あせない一書

本書の母体となる『海上権力の歴史に及ぼした影響』が出版されたのは、1890年(明治23)であり、著者はアメリカ海軍少将、海軍大学校校長(2代目)を務めたアルフレッド・セイヤー・マハン(1840~1914)だ。簡略に「海上権力史論」と呼ばれるマハンの一書が、現代にも有効な戦略、戦術論であることに驚きを隠せない。

マハンの「海上権力史論」を日本に紹介したのは金子堅太郎(1853~1942)だが、金子といえば、明治37年(1904)に始まった日露戦争で渡米し、アメリカ大統領ルーズベルト(1858~1919)に日本支持を訴求した人として著名だ。

金子はアメリカ出張中に「海上権力史論」を手にし、帰国後には海軍大臣西郷従道(1843~1902)に抄訳を提出。直ちに、水行社を通じて出版され、海軍大学校、陸軍大学校のテキストとなった。マハンを評価したもう一人が、先述のアメリカ大統領ルーズベルト。すでに、日露戦争における戦略はマハンの海上権力史論を基本に進んでいたことになる。

マハンの海上権力史論を読み返しながら、これほど幅広い知識、洞察力を有した海軍軍人がアメリカにいたことに驚きを隠せない。軍人でありながら、思想家、宗教家、歴史家でもある。故に、人間の不変の本質を見抜こうとする探究心に賛嘆の声があがる。

昭和16年(1941)12月に始まった日米戦争は避けることの出来ない一戦だった。帝国主義者を自認するマハンの理論からいえば、ハワイ王国をアメリカが侵略しなければ将来的なアメリカの勃興はあり得ず、中国市場も手中に収めることができないという考えだ。日本は日本で、ハワイ移民につづき、アメリカ西海岸への移民が経済摩擦、文化摩擦を引き起こし、アメリカとの全面戦争に至った。現在、日本に迫り来る有事として「台湾有事」があげられる。中国海軍の海洋進出が通商航路破壊の危険を伴うからだが、この中国海軍の海洋進出の裏面にもマハンの理論が生きている。

経済成長には海運が盛んでなければならない。しかし、商船を破壊する海賊行為は海軍の艦船で保護される。海軍があるから、民間の通商が安全安心に維持できるというものだ。

東洋の物質文明は西洋文明によってもたらされた。だから、東洋は西洋文明の基礎であるキリスト教を受容しなければならないとするマハン。しかしながら、ハワイ、アメリカ西海岸に移民した日系人は同化することなく独自の文化を維持し続けた。アジアは劣等民族と位置づけるマハンだが、その中でも日本は特殊だと見ていた。

本書41頁には対日戦を想定した「オレンジ作戦計画」が記載されるが、マハンは将来的な日米戦争に向けての理論も準備していたことに慨嘆するしかない。

いずれにしても、現在進行形で他国も参考にする海上権力史論だけに、本書の解説だけでも熟読しておくべきと考える。

『大鳥圭介の英・米産業視察日記』福本龍著、国書刊行会、2007年

・明治新政府草創期の裏面

本書は旧幕臣の大鳥圭介(1833~1911)が薩摩出身の吉田清成(1845~1891)に乞われて武士の秩禄処分の外債募集にアメリカ、イギリスを訪問した際の記録だ。当初、新興国アメリカで欧州のシフ組合や現地銀行での調達が可能かと思われたが、意外な障壁が登場した。森有礼(1847~1889)である。幕末、吉田と森は薩摩藩の密命を帯び、ともにイギリスに留学した仲だったが、外債募集は自身の任務と森は自認していたようだ。両者、ともに譲らず、森などはアメリカの地元紙に情報を流す、金融機関に注意勧告の文書を回すなどして吉田を妨害し続けた。そこで、吉田はアメリカでの外債募集を諦め、イギリスに渡る。

このイギリスに渡った際、明治4年(1871)に日本を出発した岩倉具視の使節団もやってきた。ここで、諸般の事情から時間だけが無駄に過ぎていく。そこで、大鳥はイギリスの工業力の裏付けになる工場見学を各地で精力的に行った。本書の大半は、その大鳥の詳細な記録であり、言葉で表現できない時にはイラストまでも付していた。日本人の西洋近代に対する関心の高さは有名だが、さらに、大鳥の場合は科学知識が豊富な立場にあった人物だけに緻密だ。

しかしながら、この大鳥圭介、海外渡航寸前まで牢獄生活を送っていた。戊辰戦争の最終決着である箱館戦争で榎本武揚の軍に所属していたからだ。しかし、榎本軍の野戦病院長高松凌雲の赤十字精神から、官軍側の黒田清隆が降伏勧告を続ける。惜しい人材だとしてだが、かつて、黒田の兵法、砲術の先生であったのが大鳥圭介だった。木戸孝允、大村益次郎などは榎本、大鳥を死罪と主張していたが、黒田の仲介で罪一等を減らされた。そして、大鳥が出獄すると黒田は自身が長官を務める開拓史の官吏に採用するのだった。どれほどの期待を黒田は大鳥にかけていたかが理解できる。

武士の秩禄処分は、無事にオリエンタル銀行が240万ポンド、金利7%、25年割賦、毎年40万石の米を担保にするとして応じてくれた。しかし、かつての武士たちの生活苦は早々には改まらない。大きなひずみを抱えての新生日本だけに、不平士族の反発が完全に沈静化するのは明治10年(1877)の西南戦争を待たなければならなかった。

ちなみに、森有礼は初代文部大臣として日本の文部行政に尽力したが、日本語を英語に変える、アルファベットを使え、キリスト教に改宗しろなど、様々な物議を醸す発言からか、明治22年(1889)の大日本帝国憲法発布の日に刺殺された。工業国イギリス、新興国アメリカに劣らぬ国作りには、人種改良として日本人は白人種と結婚すべきだとまで口にしていた森だった。

大東亜戦争後、外交の重点はアメリカにあるが、日英関係も押さえておくことは今後の外交政策を遂行するにあたり必須と考える。その参考となる一書。

『「米欧回覧」百二十年の旅』泉三郎著、国書出版社、1993年

・時代を俯瞰する旅行記

明治4年(1871)11月、岩倉具視を大使とする使節団が横浜から出航した。最初の目的地はアメリカだが、順次、欧州へと視察の範囲を広げる。この使節団は新国家建設のための西洋文明の吸収を目論んでいた。

本書の読み返しを試みたのは、金子堅太郎の「自叙伝」を読み進むにあたっての補完の意味からだった。金子も岩倉使節団に便乗し、アメリカ留学の途上にあったからだ。「米国編」「英国編」で構成された本書は全16章、300頁余だが、使節団がたどったルートを訪ねる旅行記でもある。佐賀藩出身の久米邦武が記した「米欧回覧」をベースにしている。

江戸時代、国を鎖していた日本だけに、海外渡航の経験者はごくわずか。その出で立ちからして珍妙極まるもので、大使の岩倉具視は衣冠束帯に革靴だった。洋服を知らない副使の大久保利通、木戸孝允は狩猟服姿だった。

アメリカ号という外輪蒸気帆船での食事風景は、「国辱」の何ものでもなかった。見かねた平賀義質(福岡藩)がイラスト入りのテーブルマナーを回覧すれば、久米邦武が猛反発。村田新八(薩摩藩)はステーキを食いちぎり、岡内重俊(土佐藩)はスープを音をたてて吸い、大声でボーイを呼び付ける。「薩長土肥」の勝ち組の鼻息は荒かったが、サンフランシスコに到着すると、多少なりとも英会話ができる團琢磨(福岡藩)に「よろしくお願い申す」と頭を下げる勝ち組だった。

新興国アメリカは使節を大歓迎した。イギリスに負けたくないとして、その歓待ぶりは大変なものだった。ところが、開通したばかりの大陸横断鉄道は大雪でロッキー山脈を越えられない。車中泊も経験したが、不幸中の幸い、インディアン、列車強盗の襲撃に遭遇しなかったのは大雪のおかげだった。

この岩倉使節の目的は西洋文明の吸収と同時に安政条約、いわゆる不平等条約の改正の下交渉だった。アメリカのリップサービスから大久保、伊藤の両名が急遽帰国するというハプニングもあり、無駄足になったが、大久保、伊藤の人間関係構築には良かったのではと思う。

新興国アメリカを見た一行はイギリスに渡る。アメリカの大歓迎とは打って変わって、極東の日本の一行という扱いだった。久米邦武もアメリカと大きく異なるイギリス工業に目を見張った。使節団の旅行記を読み返しながら、どれほど日本という国が急成長したかが理解できる。反面、大東亜戦争に至る背景は、新興国日本の経済成長を抑制するためであったことが理解できる。ふと、現在の中国に対する経済制裁は、かつての日本の姿に重なって仕方なかった。

明治維新から150年、外交、経済等を俯瞰できる本書は、時代の変遷、外交を考える上で、有益な一書であるといえる。

『軍都久留米』山口淳著 花乱社「月刊日本」7月号

『枝吉神陽』大園隆二郎著、佐賀県立佐賀城本丸歴史館

・再度、探ってみることで、新しい発見があるのではないか

本書は佐賀県の偉人シリーズで取り上げられた儒学者・枝吉神陽(1822~1862)の生涯を、ブックレットで紹介したもの。枝吉神陽は、幕末の佐賀藩において「義祭同盟」を主宰し、佐賀藩の尊皇思想をリードした。残念ながら、コレラに感染し早くに亡くなってしまった。存命であれば、佐賀藩を代表して明治新政府の官僚として活躍したのは確かだろう。ただ、枝吉神陽の弟である副島種臣が新政府の外交関係で活躍したのが、せめてもの救いか。

本書では、後醍醐天皇を祖とする南朝の忠臣・楠木正成を祀る楠神社の創設など、後期水戸学の影響を受けた枝吉の事々を紹介している。水戸学といえば、水戸藩の儒学者・藤田東湖が著名だが、その水戸学の思想を枝吉が佐賀藩にもたらした功績は大きい。しかし、学問上の思想と藩政を司る現実との乖離が大きかったのも佐賀藩の特徴だ。幕末、佐幕か勤皇かと日本全国が揺れ動いたが、佐賀藩も免れなかった。そのことは、藩主の意向として、筑後久留米藩と連携して幕府を再興しようとも企図したことに現れている。

本書では取り上げられていないが、佐賀本藩と支藩である小城藩とでは、尊皇思想の系譜が異なる。小城藩は前期水戸学の基となる思想を自藩の中で醸成していたのではないかと考えられる。それというのも、昭和7年の五・一五事件において、主導権を握っていたのが佐賀県出身の海軍青年将校であり、その多くが小城藩に関係する地域の者が多かったからだ。本藩の佐賀藩の義祭同盟も視野にあったとは考えるが、それとは異なるアジア主義を含有した尊皇思想ではなかったと考える。更には、筑後柳川藩の安東省庵と朱舜水との関係性からも、小城藩と佐賀本藩の水戸学に対する相違が明確になると考える。

いずれにしても、ブックレットでは枝吉神陽の概略しかわからない。どちらかといえば、本藩に忖度した内容になっている。再度、深く枝吉神陽、支藩を含めて探ってみたいと思う。

ちなみに、枝吉の実弟である副島種臣が日清修好条規締結にあたって、蛮族(満洲族)に五体投地なぞできるかと憤ったエピソードも付け加えて欲しかった。枝吉家の遠祖に関わる話だけに。

『工作・諜報の国際政治』黒井文太郎著、ワニブックス

・想像を絶する世界の現実に対応するために

つい最近までのニュースはロシアのウクライナ侵攻だった。今や、終着点の見えないウクライナ紛争に、諦めとも、厭戦ともつかない気分が蔓延している。そんな最中、2023年10月、ガザでの紛争が起きた。いったい、この世界はどうなっているのか・・・と慨嘆する。不思議に謀略論が頭をよぎる。しかし、その前に事実関係、状況を把握しておきたい。本書はそのための一書だが、特に工作・諜報の観点から情勢が述べられていることは興味深い。全7章で構成されるが、第1章はガザ紛争、第2章はウクライナ紛争、続いて中国、北朝鮮、日本、世界、アメリカなどが詳述される。とりわけ、第5章の日本の工作・諜報の現状については必須だ。

読み進みながら思い出したのは、戦後の首相を務めた吉田茂のこと。大東亜戦争中、吉田の自宅には身分を偽った憲兵が下男として住み込んでいた。さらに、その吉田の周辺には特高警察が監視していたという。いわば、陸軍省と内務省とが入り組んでいたのだ。現代日本も省庁の縦割りが問題視されるが、今も昔も何ら変化は無い。本書では述べられていないが、総務省にも情報収集機関があるだけに、日本のインテリジェンスは誰が、どのように統括するのかと危惧する。それこそ、吉田茂の幕僚の一人でもあった緒方竹虎は日本版CIAを創設する計画をもっていたが、潰えた。緒方が急死してしまったのは惜しまれる。一説には、謀殺ともいわれるが、玄洋社員でもあった緒方の発案に対し嫌悪感を抱く組織があったのかと訝る。

基本的に日本人は性善説に立つ。ある意味、大きな社会的弊害がなければ対応は緩やかだ。反面、危機意識も希薄だ。その現象の一つが社会問題とされたLINEである。いまだ「公式」として利用する機関、組織は多い。本来、「公式」から除外し、根本的な対策が必要だが、「便利」「今さら」という意見で存続している。問題が指摘されても、善処するという言葉で片付けられたが、「こんなはずではなかった」と後悔しても始まらない。この状況をいかに脱却するかを考えなければならないのだが・・・。

現代日本で懸念されるのは工作員によるシステム破壊。果たして、どこまで対処されているのか、懸念する。機密事項だけに、一般には周知されない。しかし、アナログ対応でどこまで対処できるのかも想定しておかねばならない。まずは、第5章の「問題だらけの『日本の情報機関』」を熟読すべきだろう。自衛隊、警察、外務省などが、有事に備えて「何かしら」対処しているのでは、という過度な期待を日本国民は抱いてはいないか。本書に述べられた事件、紛争の数々は解決したわけではない。現在進行形である。為政者、企業トップはもちろん、危機管理者も一読しておかねばならない。

『命の嘆願書』井手裕彦著、集広舎 「月刊日本」5月号掲載

『武田範之とその時代』滝沢誠著、三嶺書房

・日韓併合か合邦か

今も反日的な韓国人は日本の植民地支配について責任追及、謝罪を求める。しかし、日本による併合はやむを得なかった、もしくは、あの当時の状況からすれば良かったという意見もある。更には、日韓併合ではなく日韓合邦で話が進んでいたのが、日韓双方の思惑、裏切り等により併合になったという論もある。いずれにしても、日韓関係については、本書の主人公である武田範之(1863~1911)の存在抜きには語れない。

そもそも、なぜ、明治期の日本が朝鮮に介入したのか。佐田白芽(久留米藩士)の「征韓論」に始まる朝鮮への政治的圧力に始まり、江華島事件、金玉均(朝鮮開化党)の甲申事変、福澤諭吉の「脱亜論」、閔妃殺害事件など、枚挙に暇が無い。

振り返ってみれば、幕末の嘉永6年(1853)のペリー来航によって日本は諸外国との交易が始まるが、その際、締結した条約は国家としての扱いではなく、植民地に等しかった。このことは、隣国の朝鮮も同じであり、加えて、朝鮮はフランスによる宗教侵略を受けていた。しかし、日本は日清、日露の戦争を戦い抜いたことにより、対等の条約を婦米列強と結び直すことができたのだった。いわゆる、世界の「一等国」に成り上がった。しかしながら、隣国の朝鮮は相変わらず、王族、貴族階級の両班による権力闘争に明け暮れ、欧米列強に蚕食されるままだった。

この朝鮮の状況を改革する最終手段が日本と朝鮮(大韓帝国)との合邦だった。朝鮮が日本と一体化することで、朝鮮における欧米列強による治外法権、関税権という不平等を解消できる。この不平等条約解消が日韓合邦の最大目的だった。この日韓合邦にと行動したのが武田範之だった。更には、中国革命の孫文を支援した宮崎滔天を扇動したのが武田範之だ。中華民国の建国によって、日本の政治改革を行うという遠大にして壮大な計画だった。武田範之の実父(澤之高)、養父(武田禎助)は明治4年の藩難事件で処罰を受けた。久留米藩難事件は新政府に叛旗を翻したものの、事前に鎮圧された事件だ。武田の実父は福島県郡山の安積開拓地に赴いた。

朝鮮に介入し、中国に介入し、そして、外側から日本の政治体制を改革する。そう考えると、血盟団事件、5・15事件、2・26事件も起こるのは必然であり、久留米勤皇党の残滓が関わってくるのも宜なるかなである。

ただ、武田範之等が考えていたのは、日韓合邦という対等な関係での一体化だった。けれども、山縣有朋、桂太郎等の裏切りで併合となり、今日の日韓関係の溝となった。表題が「武田範之とその時代」となっているのも、個々の事件はつながっているという事を読者に示すためであるということが、見えてくるだろう。

『権藤成卿 その人と思想』滝沢誠著、ぺりかん社、1996年(再版)

・理想郷を創造したかった権藤成卿

本書は権藤成卿(1868~1937)の評伝だが、一般には知られていない人物だ。更に、思想関係においても「右翼」の範疇として見られるため、関心を抱く人は少ない。ゆえに、本書が再版されたことに驚きを隠せない。しかしながら、再版の「結び」に綴られる「あのころのこと」などを読み進むと、著名なる日本の思想家たちが在野の研究者である著者を支援していたことを知る。それは橋川文三であったり丸山真男であったりする。そう考えると、本書の主人公である権藤成卿について、橋川や丸山たちが一目置いていたということの証になると言える。

旧著の5章に注釈を加え、「結び」などを加えると全体で270頁ほどになる。事前に、大東亜戦争後にGHQによって言論弾圧を受けた玄洋社、黒龍会という団体についての知識が無ければ容易には本書の理解は進まない。加えて、権藤成卿の故郷である福岡県久留米市の前史である久留米藩の歴史も予備知識として必須となる。とりわけ、権藤成卿を語るに外せない「明治四年 久留米藩難事件」も理解しなければ、権藤の人物像は見えない。

権藤の名前がクローズアップされたのは、昭和の初めに起きた「血盟団事件」「五・一五事件」「二・二六事件」である。「テロリズム」とも「クーデター」ともいえる反政府行動の思想的指導者として権藤成卿の名前が登場したからだ。しかし、金鶏学院で共に教鞭をとった陽明学の安岡正篤(1898~1983)は長命だったが、権藤は早逝した。故に、広く思想界に名を遺すまでにはいたらなかった。更に、権藤の家は裕福な資産家であり、医者の家系だったが、事業失敗により資産を失った。家督相続人でもあった権藤成卿は一挙に貧窮世界に転落していったのだ。このことによって、親族の間でも権藤に対する批判の声は、今もって衰えることは無い。

この権藤成卿の思想を忠実に深く理解していたのは、五・一五事件での領袖であった藤井斉だ。しかし、この藤井は五・一五事件前の上海事変で戦死している。海軍の航空士官であった藤井の戦死は仲間であった三上卓らに引き継がれたのだが、徐々に権藤が説くところの「社稷」という言葉すら消えてしまった感がある。人が幸福に衣食住を心配することなく生活するためには共同体というものが必要と説いた権藤だった。しかし、この共同体も大東亜戦争後に解体され、個人主義が横行するようになってからは過去のものとなった。

人は「どこから来て、どこに行くのか」。人が現世に誕生した意味は。何を成すべきか。それらを考える東洋の知恵としての社稷を説いたのが権藤だが、欧米型の思考によって理解が及ばなくなってしまった。

権藤成卿の評伝である本書だが、読み手は考え考え、読み進まなければならない。明治時代以降の政策としての「近代化」によって、日本人は何を得、何を失ったのか。そして更に、今後の日本人は何を成すべきか。明治維新、敗戦によって何を失い、何を復活させなければならないか。こういった事々を考えるための書が本書になる。

『安東省菴』松野一郎著、西日本新聞社

・「水戸学」の源流にいた儒者

世に「水戸学」という学問体系があり、幕末維新の志士たちの精神的よりどころとなった。その「水戸学」は朱舜水という明国(中国)の儒学者の影響を強く受けている。その舜水は亡国の民として長崎に逃れ来たが、その長崎時代の生活費などの面倒を見ていたのが筑後柳河(柳川)藩の儒学者安東省菴(あんどうせいあん)であった。およそ六年もの間、朱舜水が水戸光圀から招聘を受けるまで、自身の俸禄の半分を師と奉る舜水に送り続けた。

朱舜水の長崎滞在中、安東省菴は楠正成、正行親子の事績について師に意見を求めている。このことで、舜水は後醍醐天皇に忠義を尽くす武将の存在を深く知ることになる。水戸光圀の手跡による湊川神社の楠正成の墳墓の裏面に舜水は讃を遺したが、これは安東省菴の影響が大きい。更に、このことは、水戸斉昭に影響を及ぼし、水戸藩校弘道館開設につながる。続いて、藤田幽谷、東湖父子による「水戸学」の体系化に連なる。

従前、「水戸学」が九州に齎されたのは筑後久留米藩、肥前佐賀藩からと見ていたが、意外にも「水戸学」の故地は九州であったのだ。更に、安東省菴に朱舜水の長崎亡命を知らせたのは権藤宕山(ごんどうとうざん)という久留米藩の医師。省菴の門弟の一人だが、この宕山の子孫が昭和維新の思想家権藤成卿になる。このことは権藤家の家譜に記されているだけで、広くは伝わっていない。

この昭和維新の思想家権藤成卿の影響を強く受けたのが海軍青年将校の藤井斉、三上卓らになるが、この藤井、三上らの出身地は現在の佐賀県小城市、多久市になる。ここは旧小城藩になるが、二代藩主の鍋島直能(なべしまなおよし)は朱舜水の長崎滞留にあたって長崎奉行宛て上申書に名前を記した人としても知られる。この鍋島直能は水戸光圀と書簡を交換するほどに親しい関係にあった。明国の著名な儒学者として朱舜水を光圀に推奨したのは想像に難くない。

本書の肝は、朱舜水と安東省菴との学問上の往復書簡の内容が示されていることだ。現代も、朱子学、陽明学などと二元論的に儒学を評する論が多い。しかし、このことが、いかに不毛な論争であるかを舜水と省菴の師弟関係は明らかにしている。

全9章、218頁の本書は簡略にして要点を外してはいない。「水戸学」の源流が那辺に存在したかを知る手がかりになる。

『命の嘆願書』井手裕彦著、集広舎

・いったい、人間とは

「これは、いったい、何なのだ・・・」。本書を手にした時、その分厚さ、重さに、訝った。いわゆる鈍器本といわれるものだが、それにしても1・8キロ、135万字、2段組1300ページ弱は、初めて手にした。昼寝の枕代わりもなり得るが、それでは著者に失礼になる。それというのも、タイトルが「命の嘆願書」だからだ。

本書は大東亜戦争(太平洋戦争)後、満洲等に展開していた旧日本軍、在留邦人がシベリア、モンゴルに抑留された実録。エピローグを含め全40章に渡り、旧ソ連軍、モンゴル軍に使役された日本人の史実が詰まっている。しかし、その内容は、まるで仏典か聖書の如く、人間の悪行から善行までが綴られている。

すでに、シベリア等の抑留記については多くの著作、記録が遺されている。評者も関心を抱いて抑留記録を読んできたが、本書の類いは初めて。現役の新聞記者が抑留者の記録を求め、厚生労働省の調査にも漏れた人々を探し出す物語だからだ。特に、広く知られる吉村隊の「暁に祈る事件」が朝日新聞記者による捏造であったなど、驚愕の事実が暴露される。

シベリア、モンゴルには約57万5千人が抑留され、約5万5千人が傷病死している。この数値は看過できない事実だが、その間隙を縫って真実が歪曲されている事に驚いた。それが、評者も感動のうちに読了した『収容所から来た遺書』の話だ。著者の辺見じゅんが感動を高めるため、意図的に事実と相違する記述をしていた。更には、遺族から預かった資料を紛失していたとは。「バカとアホウの騙し合い」だったのかと、嘆くばかりだった。

そんな中、久保昇、小林多美男、本木孝夫という三人の日本人の無私の生き様に、人間、捨てたものでは無いと大きな安堵を覚えた。本書を仏典、聖書に例えたのも、この自己犠牲の三者が中心に据えられるからだ。果たして、自身が同じ立場にある時、彼らのように生殺与奪権を握るソ連軍、モンゴル軍相手に正義の刃、嘆願書を突きつけることができるだろうか・・・逡巡する。

本書は、冒頭に述べた通り、通常の単行本10冊に匹敵する。なぜ、そこまで著者が固執するのかといえば、一人一人の命の重さは同じだからだ。その公平感を遺族の立場で考えた時、知り得た一人の記録を著者が路傍にうち捨てることができなかったからだ。

戦後の日本は、経済復興が国の重要命題だった。生きるため、多くの日本人がそれに従った。しかし、その成長の果て、人が人として生まれた意味、人格の成長を問う時代となった。その事を、本書は気づかせてくれる。戦争を引き起こすのも人間ならば、治めるのも人間。その過程において無辜の民が望まぬ死、病苦を受けなければならない。何のために、人は無益な争いを繰り広げるのか。「人権」などという綺麗事など、始めから存在しない世界を人はどう生きてきたのか。この人間ドラマを通じて、人の本質を知るべきと「鈍器本」は訴えている。無為の時間を過ごす前に、一日一ページでも良い、読み進んでいただきたい。

『出口王仁三郎 帝国の時代のカリスマ』ナンシー・K・ストーカー著、原書房

・著者には、同一テーマでの再執筆を願う

本書は大本教という神道系新興宗教団体の中興の祖・出口王仁三郎を中心に据えた一書。大本教本部(京都府亀岡市)での調査研究の中間発表とでもいうべき内容。序章、終章を含め全8章380頁弱で構成される本書は、大本教、出口王仁三郎の概略を示したものと言ってよい。

そもそも、本書を知ったのは松本健一(歴史家、思想史家)が日本経済新聞の書評欄に寄稿したものを読んだからだ。松本も書評に記述しているが、内容がアカデミズムの研究文献に左右されている。自身の感覚を研ぎ澄まして、大衆の中に身を置いての論というわけではない。ゆえに、表面をなでただけの出口王仁三郎像が浮かび上がる。

アカデミズムの研究論文に依拠した本書の何が問題なのかは、2009年の発行年から見えてくる。1945年(昭和20)、日本はイギリス、アメリカ、ソビエト(ロシア)を中心とする連合国軍との大東亜戦争(太平洋戦争)に敗北。以後、日本は占領政策下、徹底した国家解体、改造を余儀なくされた。それは、既存の大学改革にも及び、占領軍の意向に沿わない大学教員は追放を受けた。代わって、大学教員の座を射止めたのが、連合国軍が推奨する教員たちだった。いわゆる左派と呼ばれ、戦争中は弾圧下にあった人々だった。以後、日本の教育現場は左派系に迎合しなければ、言論も昇進を含む配置転換もいかんともしがたい状況にあった。松本が問題としているのは、この箇所である。要は、アカデミズムの文献を頼ると、左派での視点でしか大本教、出口王仁三郎は見えないからだ。

このことは一例をあげると、260頁の玄洋社、黒龍会を「悪」と断定し、権藤成卿、北一輝、大川周明の思想に踏み込むこともしていないことから容易に読み取れる。随所に「地域共同体」「農本主義」という社稷についての言葉が出てくるが、権藤成卿が唱えたところの「自治民範」という考え方に著者の関心が向いていない。大本教、出口王仁三郎は現代でいえば、環境社会、農業中心の理想郷、共同社会の創設を目標にしていたが、その基本概念を理解できていないことになる。

大本教、出口王仁三郎は「世の立て直し」をスローガンにしていた。それは血盟団事件、五・一五事件、二・二六事件という大東亜戦争前に起きた社会変革の事件にも関連する。しかし、それらの社会的背景と大本教との関係性が語られていない。2011年、新聞コード(検閲)を持つ朝日新聞に「玄洋社」の文字が出たことから、日本の言論に玄洋社が再び登場した。本書自体は2009年の初版だけに、玄洋社の頭山満、黒龍会の内田良平と出口王仁三郎との盟友関係は詳細に述べてはいない。冒頭、評者が「調査研究の中間発表」と述べるのも、こういった背景があるからだ。著者には今一度、同一テーマでの再執筆を願いたい。

『造船記』野田雅也著、集広舎

・漁師は魚を獲ることで、船大工は船を作ることでしか生きていけない

岩手県大槌町は津波被害によって壊滅してしまった。2011年(平成23)3月11日午後2時46分に起きた地震によってである。

本書は、いわゆる東日本大震災によって家族も家も職場も失いながら、辛うじて生き残った人々が、その後をどうやって生きてきたのかの記録写真集。とりわけ、岩手県大槌町は漁業によって生活の糧を得てきただけに、漁船の修復に携わった船大工の姿は大槌町の復興の姿に重なる。カメラマンでもある著者は、震災から10年余の期間、現地で取材を続けた。その1枚1枚が、記憶に残るものだが、これは、復興の全貌のほんの一部でしかない。1ページ、1ページ、写真と日本語キャプションを読み進む。時折、こういった表現を英語ではなんと言うのか・・・と思い、英文のキャプションから単語を拾い上げる。

津波に吸い込まれる寸前、妻はすがるように夫を呼ぶ。「あんた!」

これを英語では「You!」とする。

永年連れ添った夫婦は、「おまえ」「あんた」で互いを呼んでいたのだろうが、英語での「You!」では色気は表現しがたい。渋みも深みも感じない。しかし、真実を捕らえた写真が言葉のモヤモヤを吹き飛ばす。「あんた!」は「You!」。しかし、現実の1枚が深いドラマを想起させる。

240頁弱の写真集では、震災後の10年余のすべてを伝えるのは難しい。けれども、船大工たちは、黙々と被災した漁船を修復していく。流木を削り、瓦礫の山から部材を作り、エンジン、船体を修理していく。やがて、それらの漁船が漁場から鮭を港に持ち帰り、魚市場で競りにかけられる。いつもの風景を取り戻すために、黙々と、自らの作業を進めるだけだ。しかし、52頁の山崎力さん(当時56歳)の写真、キャプションは言葉を失う。深いシワに刻まれた笑顔だが、歯がボロボロと欠けている。辛うじて生き残ったにも関わらず、山崎さんの兄は前途に希望を見いだせず自死。酷な一枚だ。

それでも漁業で生きてきた人々は、この地を離れない。巨大な防潮堤、かさ上げされた旧市街。山を削っての住宅建設。祭りも復活して、いつもの風景に戻ろうとしている。人々は何かに夢中になる事で、震災を忘れようとしているのだ。

『造船記』。船を造る記録写真集。船を造ることで、夢中になることで、船大工たちは思いもかけない海の仕打ちを消し去ろうとしている。海とともに生きる人々は、本能として襲来した危難を消し去る術を知っているのか・・・。

地震とともに津波が襲来したこと。その自然の仕業に黙々と対峙する人々。後世に繋ぎたい記録だ。

『中国人権英雄画伝』宇宙大観著、集広舎

・現代版『靖献遺言』を広く世界に伝える

本書のページをめくりながら、ふと、思い出したのは浅見絅斎の『靖献遺言』だった。実在の中国の志士、屈平、諸葛亮、陶潜、顔真卿、文天祥、謝枋得、劉因、方孝孺という8人の物語だが、梅田雲浜が長州萩の吉田松陰に推奨。安政5年(1858)の「安政の大獄」を経て幕末の「志士の聖典」となり、維新を迎えた。

本書の水墨画に描かれる116人も、幕末維新の志士と同じだ。志士それぞれの風貌を描いた水墨画に「蔵頭詩」という賛歌が述べられる。それらの中で、68頁に劉暁波を見つけた。あの1989年の天安門事件では民主化を求める学生たちのリーダー的存在。非暴力で民主化を求め、従来の中国共産党による暴力革命に正面から立ち向かった人だ。

評者にとっても、劉暁波は思い入れがある。2010年、劉暁波は獄中でノーベル平和賞を受賞した。しかし、中国共産党は劉暁波を解放するどころか、無視を続けた。この時、世界は中国共産党が卑劣な非民主国家であると強く認識したのだった。その劉暁波も2017年7月に没する。翌年、ベルリン、ニューヨーク、フクオカ(福岡)で追悼集会が同時開催された。この時、評者はパネラーとして「中国革命の故郷・福岡」と題して壇上にあった。取材に訪れたメディアによって追悼集会は台湾に中継され、民主化を成し遂げた李登輝元総統が「中国革命の故郷フクオカ」と反応を示したのだった。

なぜ、ベルリン、ニューヨーク、トーキョーではなく、フクオカなのか。それは、孫文の革命を支援した自由民権運動団体・玄洋社の故地だったからに他ならない。世界は、この事実を知らない。大東亜戦争(太平洋戦争)後、GHQ(連合国軍総司令部)による言論弾圧で玄洋社は隠蔽された。アジアの植民地解放を推進した玄洋社は、欧米からすれば目の上のタンコブだからだ。

吉田松陰は「獄中この書(『靖献遺言』)を誦読し傍らに人なきがごとし」と言わしめた。同じく、この116名の義士伝である本書も、現世、後世の志士に読み継がれ、やがて、維新の時を迎える。孫文も「明治維新は中国革命の第一歩」と言い切った。しからば、『靖献遺言』の8名の英雄譚から明治維新に至ったのなら、この116名の英雄譚が民主化という革命をなし遂げられないはずがない。

ちなみに、孫文の革命を全面支援した玄洋社の「生みの親」とも「育ての母」とも呼ばれる高場乱(男装の女医)は、自身が開いた人参畑塾で『靖献遺言』を講義し、多くの志士を輩出したことでも著名だ。

中国共産党による一党独裁、暴力、人権弾圧を打破する聖典が本書だ。自由のために身も心も捧げた116名の志は、広く、世界に周知されなければならない。

『日本人最後のファンタジスタ』河合保弘・笹川能孝著、つむぎ書房

・ハンセン病への差別偏見を根絶するために

人物評価は難しい。「悪」と評される人ほど、難しい。本書の主人公、笹川良一もその一人だ。その笹川を舞台の脚本の如く、3幕、21場で描いたものが本書になる。人物、時代に馴染みのない読者の為に、登場人物のプロフィールが付されているのは有難い。

評者は『正翼の男』(佐藤誠三郎著)、『残心』(笹川陽平著)、『巣鴨日記』(笹川良一著)などを読了した。それだけに、笹川良一の輪郭は理解している。しかし、これを世間に解説するとなると厄介だ。その一例が、本書に登場するノーベル文学賞受賞者の川端康成と笹川とが古くからの友人関係にあったことだ。美しい日本を世界に紹介した川端と「右翼のドン」と呼ばれる笹川とが親しいはずがない。そう世間は曲解して見たがる。

更に、連合艦隊司令長官として昭和16年(1941)のハワイ真珠湾攻撃を指揮した海軍元帥山本五十六もだ。笹川と山本とが親しい関係にあったなど、「ありえない」として信用しない。大東亜戦争(太平洋戦争)後、戦争犯罪人を収容する巣鴨にいた笹川が山本五十六と親しいはずがないとして、世間は信じたくないのだ。さほど、世間は先入観、風評だけで人物を評価する。

このことはメディアの世界にも言える。文藝春秋社は「平成日本50人のレクエイム」という企画で笹川が選ばれたにも関わらず、掲載を見送った。研究者である佐藤誠三郎のインタビューも終わっていたにも関わらずだ。しかし、オピニオン誌の「月刊日本」が記事掲載した。このことで『正翼の男』が書籍化できたのだ。

「君の意見には反対だ。しかし、君の意見を封じる権利はない」として、出版の雄である文芸春秋社は伝えるのが本筋。しかし、真綿で首を絞めるがごとき、言論弾圧を加えた。このような目に見えない状況下、笹川良一を主人公とする小説が世に登場した。察するに、何かと波風があったのでは・・・。

本書が世に伝えたいのは、『残心』(笹川陽平著)でも述べられるハンセン病撲滅運動に笹川良一が貢献した事実だ。意外にも、日本人はこのことを知らない。世界は評価しているにも関わらずだ。ここにも、「まさか・・・」「信じられない」という偏見が横たわっている。ハンセン病患者は隔離され、病者を出した家は理由も無く差別を受けた。いまだ、ハンセン病は完全に世界から撲滅されたわけではない。その撲滅運動に先鞭をつけたのが笹川良一といっても過言ではない。笹川に対する偏見を解くのは容易ではない。しかし、笹川の願いであるハンセン病患者への差別偏見はやめて欲しい。その原点を笹川の生涯を通じて、本書は紹介しているのだ。

『風船ことはじめ』松尾龍之介著、弦書房

現代、人が空を飛ぶことは可能。飛行機はもちろん、パラグライダー、気球も然り。しかし、その昔は自由に空を飛行する鳥に憧れ、流れる雲に身を任せてみたいと願うだけだった。その空を飛びたいと願う人々の夢を叶えたのは気球。風船とも呼ばれた。本書はその風船こと気球の歴史を探った一書。とは言いながら、「はじめに」において、秋田県仙北市の「紙風船上げ」の行事を紹介する。これが、なぜ、この地に根付いたのか・・・。その答えは、東西文明の軋轢の結果だが、最後の最後に、なるほど・・・と合点がいく。しばし、この人類の壮大な夢が現実となる源流を遡ってみるのも一興ではないだろうか。

すでに、著者は『長崎蘭学の巨人』という一書において「鎖国」「真空」などの言葉を生み出したオランダ通詞の志筑忠雄の生涯を紹介した。同時にロシアのレザノフ使節によって気球が長崎の地で上げられた話を書いている。この一冊だけでも驚愕の史実と思ったが、更に、後継のオランダ通詞がロシア語を学んだ話を本書で解説する。江戸時代、西洋文明の唯一の入手先である長崎ならではの話にワクワクしながら読み進んだ。

西洋文明は長崎出島のオランダ商館から広まる。オランダ商館にはオランダ人やオランダ人と偽ってのドイツ人もいるが、日本人に広く知られるのはジーボルトだろう。更には、西洋医学を伝える大坂適塾に備えられていたオランダ語の辞書はヅーフというオランダ商館長がいたからこそのものだった。本書では、極東の日本に来航するイギリス、アメリカ、ロシアの艦船と幕府との外交も紹介される。その外交において、手腕を発揮したのもヅーフだった。現代と異なり、インターネットも携帯電話もテレビも何も無い時代、限られた情報を基に国益を保持するヅーフの能力は鑑みる必要がある。

更に、西洋の文物が流入すると感染症もやって来る。昨今のコロナではないが、江戸時代は天然痘という厄介なものが広まった。今ではイギリスのジェンナーによる牛痘によって天然痘は撲滅されたが、原因不明の感染症に日本人は苦悶した。風船こと気球の歴史書である本書でも、随所に天然痘と日本人の闘いの歴史が述べられる。

壮大な江戸時代における西洋文明の発展史ともいえる本書だが、先述のヅーフが俳句を詠んでいたことも驚きだった。「春風やアマコマ走る帆掛け舟」という句だが、ここから薩摩島津家が「抜け荷」、いわゆる密貿易をオランダとやっていた事実が露顕する。

9節29話、300頁に渡る本書は既刊の『絹と十字架』『幕末の奇跡』とあわせて長崎もの三部作という。いずれも、ネタ本として使える話が満載だ。とりわけ、小笠原諸島が何故、日本の領土なのか。その秘密は知っておいても損はないだろう。

『言志四録』佐藤けんいち編訳、ディスカヴァー・トゥエンティワン

・日々、一語を咀嚼

「心を磨く言葉」という副題のついた本書のページをめくると、実に余白が多い。第1節から第10節まで項目が設けられ、それぞれに言葉が述べられ、短い解釈が付されているだけだ。初めから最後まで、147の話を読み通すのは簡単。数時間で全ての話に目を通すことが可能。しかし、それは「見る」というだけの行為であって、考えながら「読む」となると、容易ではない。ゆえに、少しずつ自身の腑に落ちるように読んでいった。

本書は佐藤一斎(1772~1859)という江戸時代の儒学者が著した『言志録』を基本に据えて、主要な言葉を項目に沿って解説したもの。佐藤一斎といっても、誰なのかは分からずとも、西郷隆盛は知っていると思う。その西郷が遠島での読書で手にしたのが佐藤一斎の『言志録』だった。不自由な日々、俗世間から離れた環境の中、一斎の述べた言葉を西郷はどのように受け止め、何に感じ入ったのか。

1 志を高く持つ2 視野を広げる

3 運命を引き受けて人生を楽しむ

4 心の持ち方で人生は変わる

5 欲望に振り回されるな

6 人付き合いの秘訣

7 仕事をどう進めるか

8 リーダーの心得

9 生きることは学ぶことだ

10 真の自己を観る

以上の10節、自身の関心の及ぶどの項目から読み進めても、なんら支障はない。

しかし、本書の肝は10、の「真の自己を観る」だろう。静坐という禅宗の座禅とも異なる内省ともいうべき自身の内観を説いている箇所だ。これが、佐藤一斎を頂点として多くの儒学者や文人に大きな影響を与えた源と知る。おおよそ3000人に波紋が広がったというから、その影響力は計り知れない。それは主に二傑と呼ばれた佐久間象山(勝海舟の義弟)、山田方谷からだが、横に、下に、時に迂回しながら波及していく。筑前福岡の儒学者・亀井南冥の孫弟子にあたる女流漢詩人・原采蘋にまで及ぶのだから、先述の西郷が、島流し先で『言志録』を読んでいたというのも、偶然ではなく自然であったことが見えてくる。

冒頭、本書には余白が多いと述べた。ふと、読み込んだ言葉に反応し、様々な書き込みをしている自身に気付く。振り返りであり、さらなる前進のための内省である。情報過多といわれる現代だが、真実は何なのか、種々選択をしなければならない。

編訳者には失礼だが、本書は、「生きることは学ぶこと」としての練習帳なのかもしれない。書き込みで、余白が無くなるまで、読み解くものと思った。

『渋沢栄一(上・下)』鹿島茂著、文春文庫

令和6年(2024)、一万円札の顔が渋沢栄一(天保11~昭和6、1840~1931)になる。「日本資本主義の父」と呼称される渋沢だけに一万円札に相応しい。その渋沢の人物像を知っておくのも話題の接ぎ穂と思い、本書を手にした。渋沢といえば『論語と算盤』というテキストがあるが、本書も「算盤編」「論語編」と二巻に分冊されている。

渋沢は生涯に500を超える事業を興したが、生家は血洗島(埼玉県深谷市)の裕福な農家。地域の代官から無法な御用金(上納金)を求められ、幕府に反発。水戸学の思想から倒幕運動に身を投じる。しかし、渋沢の才能を惜しむ周囲の画策によって皮肉にも徳川慶喜の臣下に組み込まれる。そして、フランスでのパリ万博に幕府随員の一人として送られる。この一年半余のパリ滞在が、渋沢の未来を決定づけた。

国の富とは、国民一人一人が豊になること。この考えから、固定した収益分配を講じるより、収益拡大を図った方が良いと判断した渋沢。商業を盛んにし、新しい産業を興すことが近道と考えた。その手法が銀行創立、株式会社設立、社会福祉増進、労使の協調、学校教育の拡大だった。

渋沢は民間外交官にも熱心。新興国として膨張する日本に対し、アメリカは日本人移民排斥を主張する。日本脅威論、中国大陸の権益獲得が背景にあった。しかし、渋沢は粘り強くアメリカの誤解解消に動いた。その一つが、相互の文化を理解し、摩擦を避けるとしての人形交換だった。この意を受け行動した人に添田寿一(台湾銀行頭取)、安部磯雄(衆議院議員、学生野球の父)がいる。ともに、旧福岡藩の出身。

渋沢は日米の戦争回避にも動いた。頼みとしたのが金子堅太郎(農商務大臣、法務大臣)だが、金子も福岡藩の出身。この金子との姻戚関係もあってか、渋沢の米寿の祝いでの代表を務めたのが團琢磨(三井合名理事長)だった。奇しくも、この團も旧福岡藩。

本書では述べられないが、渋沢には『論語講義』という著作もある。この渋沢の論語理解の背景には、亀井南冥(福岡藩校甘棠館館長)の『論語語由』がある。『論語語由』を渋沢に紹介したのは安川敬一郎(明治鉱業、安川電機、玄洋社)だが、この安川も旧福岡藩出身だ。

これだけに留まらない。渋沢は教育に熱心だったが、国士舘(国士舘大学)創立にあたり、旧福岡藩の頭山満(玄洋社)への協力を惜しまなかった。頭山といえば亀井南冥の系譜に連なる男装の女医高場乱(玄洋社)の教えを受けた人だが、渋沢との会話に高場乱の人参畑塾などは話題になったのか、いささか気になる。

上下巻で千ページを超える大作だが、企業経営に対する渋沢の道徳感は参考になるものばかりだった。

『ガネフォ60周年記念誌』ガネフォ会・水球チーム編

・ガネフォを後世に伝え、現世に広めるために

本記念誌は、1963年(昭和38)11月10日から21日まで、インドネシア・ジャカルタで開催された新興国スポーツ大会(通称ガネフォ)に参加した水球チームの方々によってまとめられた記念誌。ガネフォには、51カ国、2700人余が参加する世界的なスポーツ大会だが、日本からは頭山立國団長(玄洋社・頭山満の直孫)をはじめ96名が参加した。結果、日本は金メダル3、銀メダル9,銅メダル9を獲得し、総合6位に入った。水球チームも健闘し、銀メダルを獲得している。

今回の記念誌には20名近くの方が寄稿され、当時の写真も含めて85頁余で構成されている。寄稿文のトップは衆議院議員・河野太郎氏(デジタル大臣)である。祖父の河野一郎(衆議院議員・1964年東京五輪担当大臣)の意向もガネフォにあったということが機縁。

今回の記念誌発行に先立ち、令和5年(2023)11月3日、東京・銀座で「ガネフォ会」と称しての会合が開かれた。毎年開催されていたがコロナ禍で中断。このこともあるが、惜しむらくは、往年の選手たちも80歳を過ぎ、なかには三途の川を渡った方もいる。今後、会を継続して開催できる余力も無いことから、今回の60周年をもって卒業となった。

ガネフォは、日本、アジア、世界のスポーツ史に記録されるべきスポーツの世界大会だが、当時の世界情勢から闇に葬られたスポーツ大会といえる。これほどの国際的なスポーツ大会でありながら、認知されないというのは後世の人々に対し、失礼というもの。そこに、ガネフォを主題に、一橋大学で博士号を取得した冨田幸祐氏(中京大学講師)がガネフォ会に参加された事は誠に喜ばしい。今後も継続して伝え、広めていきたいと考えている。

筆者は、2013年に『アジア独立と東京五輪』を上梓することで、歴史の流れに一本の杭を打ち込んだが、闇に封じられたガネフォを表に出したいとの希望からだった。それに反応されたのがガネフォ・水球チームの方々だった。これが機縁となり、筆者はガネフォ会に参加することとなった。

ガネフォについては、フランス帝国主義、イギリスの植民地主義、アメリカの覇権という背景から語らなければ近代オリンピックとガネフォの関係性、対立構造は理解できない。「スポーツは政治」とスカルノ大統領は言い切ったが、まさにその象徴がガネフォだ。そのガネフォの記録を日刊スポーツの記者であった宮澤正幸氏が拓殖大学100年誌に寄稿されていた。そのコピーをテレビマンユニオンの田中由美さんからいただいたが、そこには昭和7年(1932)の「五・一五事件」(犬養毅首相銃撃暗殺事件)の海軍将校(当時)の名前があった。このことも含め、このガネフォを後世に伝えたいと考える。

『江戸という幻景』渡辺京二著、弦書房

新装版となった本書を読了した。250頁余、11の章で構成されるが、江戸時代が教科書で教えられる「士農工商」という厳格な身分制度ではなく、緩い関係で成り立っていたことを知る。

まずは、23頁の権藤成卿の『自治民範』を引き合いにする。他家の行事に招かれた娘が家を出る時に着飾って玄関を後にしようとした。それを、晴れ着は招かれた家で着替えろと咎める。他者の妬み、誹りを招かない為だと諭す。自由だから、と自己主張する現代と比較して、自由の限度をおのずから弁えていたのが江戸時代だった。

さらに、笑ってしまうのが27頁の狸を愛し、狸を飼って暮らす人の話。これは、巻末の解説で評論家の三浦小太郎氏も「新橋の狸先生」を真っ先に挙げていることからも分かる。自由を謳歌する鑑ではなかろうか。「天の命」と言われればそれまでだが、犬を愛した西郷隆盛にも通ずる。そして、自由となれば人権が必須だが、それは84頁に紹介されている。その自由と人権では、102頁からの結婚観、男女の結びつきが、実に自由奔放。「家」を継承することが江戸時代の規範だが、家風にそぐわないとなれば簡単に相互が納得の上で離縁。西洋の「契約」という法律など存在しなくとも社会が安定運営できる制度となっている。俗にいうところのバツ一、バツ二は当たりまえ。婚前交渉どころか、北欧のフリーセックス顔負けの社会が近代化前の日本だった。

100頁の「労働は労役ではない」の箇所では、日本と西洋の労働観念の差異が描かれて面白い。日本人は古くから労働と遊びを混在化していた。田植えでは、早乙女を男衆がカネや太鼓ではやし立て、歌の応酬を繰り広げる。西洋であれば、男衆も田植えを手伝えば「効率的」と考えるが・・・。現代日本でも長距離通勤を苦にもしないのは、通勤時間を「遊び」に変えてしまからだ。「実働8時間」という西洋の規則を導入したことが由来だが、西洋の労働者にとって8時間労働は大幅な労働時間短縮を勝ち取った結果である。

本書では、庶民だけではなく、奉行を務めた川路聖謨の日常を紹介する。これが実に爆笑ものであり、臭い。奉行として白洲において裁きをするが、その厳粛な場でオヤジギャグを発する。周囲の者は、たまったものではなかったはずだ。インターネットで知る川路聖謨からは想像を絶する「生態」を知る。この人物に親近感を抱かない人はいないだろう。更には、勝海舟の実父である勝小吉も紹介されるが、名目は武士でも、正味は町人の勝小吉だけに、子息の勝海舟よりも小吉に人気が集まるのも致し方ない。

江戸時代の封建的身分制度に大いなる反発を抱いたのが渋澤栄一。渋澤が出現する時代は、すでに幕藩制度が疲弊し、大いなる改革が必須の時だった。今、私たちが知る江戸時代はこの幕末の過渡期が拡大解釈されただけではないだろうか。欧米勢力の出現によって、西洋化した日本がどこか窮屈に感じるのも、日本人の体質と西洋の規範とが乖離しているからに他ならない。その差異を知る一助になるのが本書だ。寝転がって、読み進むと、なおさら、良い。

『GANEFO その周辺』宮澤正幸著、拓殖大学創立百年史編纂室

・スポーツの歴史に意外な史実が

本書は、1963年(昭和38)11月にインドネシアのジャカルタで開催されたガネフォこと新興国スポーツ大会の記録。47カ国、2564名が参加した大会だけに「幻のオリンピック」とも呼ばれる。1964年(昭和39)の東京オリンピック開催にも大きな波紋を広げた。近代のスポーツ史を考える上で、記者、監督として参加した著者の記録は貴重。47カ国、2564名が参加した大会の記録だけに貴重。内容として「第四回アジア競技大会」「第一回新興国スポーツ大会」「第一回アジアGANEFO」の三部、約90頁で構成されている。

まず、このガネフォだが、第四回アジア大会での欧米の介入が発端となる。アジア大会にインドネシアが中華民国台湾、イスラエルに招請状を出さなかった。このことから、スポーツは公平でなければならないとするIOC(国際オリンピック委員会)が公式記録として認めないと牽制。これにインドネシアのスカルノ大統領が反発し、IOC、国連までをも脱退した。

そして、独自にソ連(現在のロシア)、中国(北京)の後ろ盾を得て、独自のスポーツ大会ガネフォを開催した。ここでIOCがガネフォに出場した選手には東京オリンピック出場資格は無いと宣言。東京オリンピック開催を控えた日本の体育協会、JOC(日本オリンピック委員会)は、ガネフォに選手団を送らなかった。しかし、アジアとの連帯を考える日本の政財界、有志は選手団を編成。ジャカルタへと乗り込んだ。インドネシア国民は、その日本の信義に大興奮したのだった。この選手団長を頭山満(玄洋社)の直孫である頭山立國氏、最高顧問に柳川宗城(元陸軍大尉、中野学校、インドネシア独立義勇軍教官)が就任して臨んだ。

翌年、東京ではアジア初のオリンピックが開催され。IOCを脱退していたインドネシア、ガネフォで問題となっていた北朝鮮も来日した。しかし、両国ともオリンピックには参加せずに帰国していった。以後、インドネシアでは政変によりスカルノ大統領が失脚。

評者は『アジア独立と東京五輪』において、このガネフォについて書き下ろした経緯があるので、本書に述べられる事々は手に取るように理解できた。しかしながら、ガネフォを初めて知る人には難しい。欧米のアジア侵略史、インドネシア独立戦争、インドネシア独立に至る歴史に関心が無い方にも、皆目、理解が及ばないだろう。ただ、本書の45頁には「五・一五事件秘史」という一文があり、これが実に驚きの内容だ。連合赤軍の重信房子、その娘の周辺との関係性などは、この昭和7年(1932)に起きた事件にまで遡らなければ理解は進まないからだ。

インドネシアのスカルノ大統領は「スポーツは政治」と言い切ったが、まさに、スポーツの陰に政治が顔を覗かせている。その意味でも、スポーツ史は近現代史の一部として読み通さねばならない。それを強く意識させる一書だった。

『カイザリンSAKURA』河合保弘著、つむぎ書房

まず、タイトルよりも女性コミックのような魚淵あかりさん作画の表紙に戸惑ってしまう。いったい、何なのだろう・・・。とりあえず、プロローグを読んでみるが、史実に従いながらもフィクションであるとの著者の断りがある。ならばとフィクションとして読み始めるが、これがなかなか、どうして、歴史小説のような作風。このようなスタイルでの小説形式に「面白い」と思う。芥川賞を受賞した黒田夏子さんの横書き小説『abさんご』にも似た軽い驚きも含んでの「面白い」だ。

ストーリーとしては歴史年表にも記載される第109代の後桜町天皇(1740~1813)の生涯をまとめたもの。全3章、各章を13話で構成しているので、少々肩の荷を下ろし、楽しんで読むことができる。それでいて水戸黄門こと水戸光圀が編纂を進めた『大日本史』から派生した後醍醐天皇を祖とする南朝を正統とする事と北朝との関係が述べられる。これは、小説とはいえスリリングだ。いや、フィクションだからこその問題提起か。朝廷と尾張(徳川家)はつながっているという記述も、『徳川幕府が恐れた尾張藩』(坪内隆彦著)で知っていたからこそ納得できるが、ここに著者の知識の深さを垣間見ることができる。皇室を守護するのは八咫烏である、長州毛利家と公家の鷹司家との金銭的関係などもそうだ。更には、竹内式部の名前も。幕末維新史に関心のある方にはフィクションといいながら、「そんな観点があったか・・・」と歴史を俯瞰する視点に気づかされるだろう。226ページの皇嗣についても「歴史に学ぶ」事と言える。

皇室は国の民の安寧を祈願するもの。現在の皇室と国民との関係性を考えると、この小説が内包する主張が見えてくる。歴史は勝者によって作られ、敗者の歴史は闇に封じ込められる。しかし、敗者の歴史にも真実が潜んでいる。この整合性のバランスが崩れるとき、一大転換点となり、いわゆる政変や革命となる。それはクーデターであったり、内部崩壊であったりするが、それを昔の人々は天変地異の現象に変化の兆しを見いだしていた。迷信として片付けるか、天の意思として受容するかは各人の立場、経験かもしれない。緊張感をもって意識を働かせるべきだろう。それが、今という時なのかもしれない。そのことを伝えたいという思いも、この作品には込められている。

『大日本史』から『日本外史』『弘道館記述義』へと変化し、正邪、黒白、善悪という二元論的思想が野火のように燃え広がったが、その動きを懸念していたのが朝廷ではなかったか。しかし、結果的に調和を旨とする皇室の意に反し、幕府は倒れるべくして倒れた。

「最後の女性天皇を巡るファンタジー」との副題が添えられる本書が意図するものは、大きい。皇室のありかた、皇室を戴く国の民としての在り方の再考を促すものだった。

『欧州統合の政治史』児玉昌己著、芦書房

・日本がEUから学ぶことは多い

本書はNHKラジオ第2放送で2011年1月から放送された「EU・ヨーロッパ統合の政治史―その成功と苦悩」のテキストを基にした一書。全13章、250ページで構成されている。

まず、日本人にとってのEUといえば、2020年のイギリスのEU離脱が記憶にあるだろう。イギリスがEUから離脱した後、日本経済にいかに影響するのか。連日、マスコミはその利害得失を報じていた。さらには、ギリシャの金融危機からEUの崩壊を予見する評論家、識者も多かった。しかしながら、現在、EUは存続している。どころか、ロシアのウクライナ侵攻の背後にEUを基盤とした軍事同盟の影すら意識しなければならない。その存在感を増すEUの成立の歴史を説いているのが本書だ。

EU加盟国の総人口は51000万人、GDPは15兆9850億ドル。このEUを一つの国家とみれば、あなどれない大国であることは一目瞭然。国連は安保理5大国の拒否権によって機能不全に陥っているが、EUはその成り立ちをみれば、欧州議会の結束の強さが窺える。一国だけの利害得失を是認しない。

さらに、小国の集まりである欧州では、集団での防衛力を結集しなければ大国のロシア(旧ソ連)の軍事的脅威に対抗できない歴史がある。154ページにロシアがEU加盟を打診し拒否された事実に、欧州が旧ソ連に受けた傷の深さが窺える。それを前提で、獅子身中の虫ともいえるドイツとの和解も成し遂げている。かつて、「勝者の愚行」と揶揄された第一次世界大戦でのベルサイユ条約の失敗を繰り返さない試みがなされている。国際連盟の機能不全からナチス・ドイツの勃興を許したが、その轍を踏まないための国際連合だった。しかし、その国連も機能不全であれば、欧州は欧州での経済、防衛の組織構築は必然だった。当然、小国であろうが、大国であろうが、国家主義者は存在する。それを超越しなければ、三度、欧州は戦場になるのだ。本書81ページの「ヨーロッパの制度にドイツを組み込めば、軍事的暴走を止められる」という記述は、ある意味、日米安保にも似ている。

欧州は、食糧、エネルギーなど、解決しなければ生きていけない問題が多々ある。その中で、世界各国に旧植民地という連邦を所持するイギリスとEUは基本的にスタンスが異なる。イギリスのEU離脱に、欧州に依存しなくても良い立ち位置にあるのが見えてくる。

EU成立の過程で、必然的に乗り越えなければならない葛藤がある。それが128ページに出ている第二次世界大戦でドイツに占領されたフランスの立場だ。ドイツとフランスの和解は簡単だが、個人史の積み上げ、個人が受けた傷は容易には消えない。これは日本にとって参考になりえる。今後、日本がEUとどう向き合うかも含めての参考書だ。

『今日も世界は迷走中』内藤陽介著、ワニブックス

・著者が論じる問題点を自身の立場で論じてみるとどうなるか

全5章、330頁余で構成される本書は、第1章「中国が仲介したサウジ・イランの国交回復から“世界を読む”」、第2章「取扱注意!今日も世界を動かす「陰謀論」」、第3章「日本が見習うべき“お手本”北欧の迷走」、第4章「みんな知らない韓国“反日の正体”」、第5章「日本社会の病理とその処方箋」の内容だ。いずれも、興味深いタイトルが並んでいる。しかし、「はじめに」を読み始めて間もなく、「まさかロシアがウクライナに軍事侵攻するとは・・・」と著者が率直に不明を詫びる箇所に、著者も迷走しているのかと興ざめしてしまった。欧州における中国とハンガリーの関係など、著者の情報分析が進んでいればと悔やまれた。

とはいえ、近年、欧州が移民を積極的に受け入れたことにより、欧州の情勢分析が難しいのも確かだ。国家として存在していても、移民を受け入れたことで旧来の欧州各国の文化や伝統がそのまま継承されているわけではない。本書の128頁にあるように、「なぜ、トルコはスェーデンのNATO加盟に反対なのか」など、複雑な移民事情が国家間の外交関係をややこしくしている。欧州の親日国であるフィンランドの英雄マンネルハイムといえども、かつての日露戦争時にはロシア軍として日本軍と対峙していたのだから、さらに複雑。加えて、移民政策の弊害については、ブレイディ・みかこの著書に「多様性ってやつは喧嘩や衝突が絶えない」「地雷だらけの多様性ワールド」と弊害が述べられている。それだけに、欧州のどこかに民族紛争の火種がいくつも転がっている。

第4章に韓国の反日について解説されているが、九州北岸、中国地方北岸地域からすれば、隣国ではなく古くからの「お隣さん」だけに、現実に韓国と直面する地域からすれば杓子定規の解釈に思えてならない。これは地政学の観点からも解き明かして欲しい。

そして、第5章の「日本社会の病理とその処方箋」については、やはり、具体的な解説が必要なのではと考える。レジ袋の有料化について、その広報において政府の対応に瑕疵があったことは確かだ。条件付きで無料であったりする制度の前に、レジ袋の全てが有料であるかのような告知は混乱を招いた。しかしながら、海浜に接する地域の浜辺や岩場を見てみれば海洋ゴミだらけ。それこそレジ袋、ペットボトル、空き缶、ガラス片で汚染されている。日本社会の病理といっても、首都圏と地方とでは異なるので、一概に「環境問題は過剰」との批判は机上の空論だ。狭いようで広い日本。地域、視点を変えて、外交関係も含め論じなければならない。

本書に掲げられている問題を、自身の立脚点で論じても面白いのではと思えたのだった。

『デュオする名言、響き合うメッセージ』立元幸治著、福村出版

・墓碑に学ぶ事は歴史に学ぶことに等しい

本書は、著者による霊園散策集であり、思索集というべきもの。政治、官民、戦争、志、文明、時代や世相、学びと医学、創作、芸術、人、生きるということ、人生というキーワードを基にテーマを設け、12章で構成されている。多数の著名人の言葉を47話、340頁弱に集約させている。ふと、これは著者が綴ってきた一連の霊園物語の集大成でもあると気づかされる。

読み進みながら、一つの時代を見る事ができる。インターネット全盛の現代、スマホ症候群ともいうべき、上っ面をなでた薄っぺらな文字の羅列に憤りを感じる。思案する前にインターネットが最大公約数の解答を用意してくれるからだが、それに慣れ切り、何ら疑問を抱かない人が増えた。言葉の重さ、大きさは感じられない。しかし、この一書からは逆に言葉の重厚さ、奥行きの深さを感じる。かつて、「行間と行間の間を読め」と言われたが、まさに、それが蘇ってくる。著者が、どれほどの読書量、それもジャンルに捉われず知識を吸収し、体験を経たかが窺える。それは、声なき民の代弁であり、人としてのモラルを求めるものであり、忙しい日々に流されてしまった大事な言葉への回帰だ。

「今だけ金だけ自分だけ」の世相は、いつの時代にもある。それでも、自身の信念を貫き通した人の紹介は清々しい。先が見えないと嘆くのがバカバカしくさえ思えてくる。とりわけ、第二章の「政治は玩具ではない」の井上ひさし、寺山修司の言葉は東京一極集中の弊害を具現化している。更には、言論弾圧の世があったことなど知らず、始めから「自由」があったと思っている世代には、絶対に紡ぎだす事のできない言葉は深く痛みを感じる。怒りを笑いに換える術を身につけなければならなかった人々の言葉は嚢中の錐でもある。

言葉の重さ、重要性については第六章の「時代迎合の記事論説読むに堪えず」(永井荷風)は、実に同感だ。「忖度」という単語が並んだ結果、新聞購読者数は激減し、出版不況を出版業界自らが招いた。全ては、上手く世渡りすることを評価した結果だ。世相を斬る言葉が無くなって久しいが、大宅壮一の「一億総白痴」「一億総評論家」の予言はテレビの教養番組にお笑い芸人が登場することで、適中した。第九章の黒澤明の「作家は歴史の被告人だ」という言葉は、テレビに限らずインターネットのユーチューブに映像を流す輩に知って欲しい。

墓碑を巡るとはどういうことか。それは、一人一人が生きていくこと、それも、自身に与えられた役目を果たし、生きていくことを深く考える行為だ。ある意味、「歴史に学ぶ」とでも言い換えることができる。著名人の言葉の中から、これは!と思う言葉に出会ったら、各人の作品をじっくりと味わってみる。そこから得るものは少なくないはずだ。著名人だけではなく、無名の方々の「ゆるり」「泡沫」も捨てがたい。

『現代ユーラシアの地政学 EU・中国関係とハンガリー』児玉昌己著、久留米大学法学部

・地政学という学問の必要性を気づかせてくれる論考

全7章で構成される本論考は、アジアに位置する日本もEUの動きに無関心であってはならない。むしろ、国防も含めてアメリカに追従するだけではならないと気づかせてくれる。それは第1章の「地政学とユーラシア」においても同じだ。地政学(Geopolitics)という言葉が、地理(geology)と政治(politics)の合成語であることの解説からして、知識、認識の欠如を気づかせてくれるからだ。

今では「地政学」という言葉は当然のように評論などに使われるが、「戦争を指導した思想として教育の場からも研究者の間からも、長く地政学は取り挙げられることはなかった。」という。この「地政学」については、第2章の「3人の地政学的思想家」としてマッキンダー(1861~1947)、ホブソン(1858~1940)、クーデンホーフ・カレルギー(1894~1972)の3人を紹介、比較、検討することで歴史における地政学の有用性を証明してみせる。

そして、第3章以降において、ユーラシアという大陸を舞台に1.ロシアの相対的後退、2.EUの発展、3.中国の台頭と急速な強大化が解き明かされる。従来、ロシア革命から続く思想的な歴史でしか論じられてこなかったロシアだが、ヨーロッパ諸国、東欧諸国との関係性からの変遷は、生物が環境に応じて成長を進める様を見ているようだった。そこに、ユーラシアの東端に位置した中国(中華人民共和国)が経済成長とともにEUにも影響を及ぼしてきたことに改めて関心をそそられる。

中国は、国際社会に覇を唱える以前から「遠交近攻」という外交政策を基本にしていた。アフリカ諸国には医療団を送り、アジアには技術援助や資金援助を申し出ていた。それが大きく転換したのは米中の接近、それにともなう日中の国交樹立だが、あの天安門広場が自転車で埋め尽くされていた時代の中国の印象が強かったのではないか。それが、今や軍事力を背景にアジア、太平洋に膨張するまでになった。この姿を見て、かつての大日本帝国が半島、大陸に拡大していった様に似ている。日本同様、中国が紛争に引き込まれなければ良いがと懸念する。

その中国とEU加盟国のハンガリーとの関係性を著者は一つの具体的な事例として紹介するが、利害得失による押し引きの外交のあり方とEU議会のあり方は実にEUの真骨頂を示している。特に、ハンガリーが中国を利用し、その中国にEU議会が不快と不信を抱き、EU議会が否決する様は爽快でもある。日本においても手の下しようのない中国のスパイ活動だが、丁々発止の経済制裁という外交カードは「政治は生き物」を見ているかのようだった。とりわけ、中国政府のウイグル族などへの人権弾圧は内政不干渉を楯に日本の介入を許さない中国だけに興味深い対応だった。

最終の結論にも記されているが、従来、日本の外交は東欧諸国に対して関心が低かった。故に、ロシアのウクライナ侵攻も予見できない日本の評論家を出すに至った。更に、ウクライナ紛争において、ドイツが存在感を示していることにも注目すべきだ。これは国連が機能不全状態に陥っていることを世界に見せつけるものだ。最近、日本各地にヨーロッパ各国の戦闘機が飛来し、艦船が寄港するのもEUの対中政策の一環とするならば、日本の社会はEU情勢の報道量を増やさなければならない。再び、道を誤らないためにも、必須ではないだろうか。

『45年余の欧州政治研究を振り返って』児玉昌己著、久留米大学法学部

・もしも日本がEUに加盟したとしたら・・・

今から45年前、筆者は西ドイツを中心にヨーロッパ各国を放浪した。どうせ、欧州に足を踏み入れたのならばと、東西ドイツの国境を越え、東ドイツにポツンと島のように存在していた西ベルリンに行った。一日だけのビザを買って、東ベルリンにも入域してみた。そこで目にしたのは、経済格差だった。そんな凋落の東ドイツに比して、欧州では統合の試みが進んでいた。国境を通過する列車の車内で、パスポートではなく共通の身分証明書を提示するだけ。実験的ともいうべき、欧州連盟の在り方を模索していたのだった。

本論は、日本において数少ないEU研究者である児玉昌己久留米大学名誉教授の半生の記ともいうべきもの。長崎県佐世保市の政治活動が盛んな高校を卒業し、同志社大学に進学。そして、大学院に進み、研究者の道を歩むところから始まる。欧州だけではなく、日本も朝鮮戦争、ベトナム戦争と続く中で、混沌とした時代にあった。

読了後、欧州は国連に対抗できる同盟を形成する考えがあるのではないかと訝った。国連は、ドイツと日本を包囲するために連合軍が形成し、日独の敗戦後は国際平和を維持する機関として機能するはずだった。しかし、早々に、常任理事国の拒否権という特権によって機能せず、世界各地での紛争は続く。

今回のウクライナ紛争において、ドイツの行方、判断を見ていた。日本同様、国連ではドイツは敵国条項に入ったままであり、貢献活動は求められるものの、軍事的拡大は制約を受ける。そんな中、ドイツ製の戦車がポーランドに送られることで、対ロシアとしての形式は整えられた。しかし、敵国条項に記載される国連加盟国としてはいかがなものなのか。ドイツに求められた対応を日本も求められるのか。そんな他国の都合に、ドイツ、日本は耐えられるのか。

ふと、もしかしたら、ドイツはEUという欧州同盟に存在することで、矛盾だらけの国連から脱退するのではと考えた。ロシア(旧ソ連)、中国(北京)という大国の拒否権によって物事が進まない組織よりも、新しく統合できる組織を設けようとしているのでは・・・。旧ソ連邦に所属していた国々がEUに加盟を希望するのも、無機能の国連を見限り、共存共栄のEUに加盟することで経済的にも軍事的にも安定した国家運営を求めているからではないか。

いまだアメリカに従属し、日本は欧州の動きに関心を向ける風ではない。しかし、もし、日本がEUに加盟したとしたならば、どうなるのか。日本が、ロシア、中国、北朝鮮を欧州と挟み撃ちする形になる。さすれば、世界情勢はどのように変化するのか。一つの仮定として、想定してもよいのではと考えた。考える事々が多い論考だった。

『儒学者 亀井南冥・ここが偉かった』早舩正夫著、花乱社

・亀井南冥の再評価の序章としての一書

亀井南冥(1743~1814)という名前に対し、南冥の出身地福岡でも誰のことなのか、ピンとくる方は少ない。国宝金印の鑑定をした人ですとつけ足すと、「ああっ、あの金印の」と思い出すかのように納得される。その亀井南冥について、子孫が詳細に業績などの解説を行ったのが本書になる。3部で構成され、序章、終章も入れると全31章、380頁弱という大部だ。子孫が執筆したとなると、心情的に甘くなりがちだが、著者自身、身びいきにならぬように心がけたという。

亀井南冥は姪浜(福岡市西区)の一介の町医者の子供として誕生した。封建的身分制度の江戸時代からいえば、町民身分。しかし、南冥は早くから学問での才能を発揮し、それは朝鮮通信使の江戸参府の際、接遇係の末席に連なったことが証明する。朝鮮側から漢籍に優れた人として評価された。天明二年(1874)、福岡藩は修猷館、甘棠館と二つの藩校を設けた。南冥は甘棠館の祭酒(館長)に就任し、士分格を得る。しかしながら、その能力の高さは生粋の武士階級の誹謗中傷の標的となる。水戸藩の藤田東湖も「古着屋の倅」として水戸藩士の妬みの対象だったが、南冥もそれに等しい異端児扱いを受けている。

寛政四年(1792)、南冥は詳細な理由も明らかにされず「終身禁足」という罰を受け、館長職を退役となる。以後、生涯にわたって外出もままならず、往来の人も途絶え、酒浸りの内に72歳にして没した。この南冥失脚については、徳川幕府の「寛政異学の禁」に触れたという説がある。けれども、福岡藩からすれば荻生徂徠派の教えのみならず、実学に等しい教育を武士階級に施すやり方に強い反感があったとしか思えない。学問の成績よりも武士家格を学業に優先させていた修猷館が存続したことから、教育内容に福岡藩の反発があった。

亀井南冥には多くの門弟がいたが、中でも著名な学者として豊後日田の廣瀬淡窓がいる。廣瀬も咸宜園という学塾を開いたことで全国から入門者がやってきた。能力主義の教育方針は師の亀井南冥、昭陽に従っている。弟子や孫弟子たちの華々しい活躍に反し、存命中に評価を受けなかった南冥だが、明治期になって日本資本主義の父と呼ばれる渋澤栄一によって再評価された。「終身禁足」中に書き残した『論語語由』が渋澤の目に留まり、渋澤が説くところの論語に多数、引用された。更には、あの明治の文豪・森鷗外からも高い評価を受けている。果たして、福岡藩の身分差別を受けなければ、どれほどの数の弟子を育て、新しい学問体系を形成し、経世家としての著作を遺したかは計り知れない。しかし、南冥の志は門弟、孫弟子がしっかりと受け継いでいた。

今一度、亀井南冥の何が偉かったのかは、幾度も振り返らなければわからない。本書はその序章に過ぎないことを述べておきたい。

『ハマのドン』松原文枝著、集英社新書

・ハマのドンこと藤木幸夫の原点は弁当

令和5年(2023)6月22日、KBCシネマ(福岡市中央区天神)で本書と同名のドキュメンタリー映画を鑑賞した。複数の編集者や友人から「観ておくべき」として推奨され、放映最終日になんとか間に合った。しかし、客の入りは、一割にも満たない。およそ2時間弱、そろそろ集中力が切れかかってきた頃に終了。パンフレットを購入し、その足で新刊書店に出向いた。

映像は感動的だが、それは徐々に記憶から消え去っていく。せっかくのドキュメンタリー映画も、場面、言葉などが思い出せなくなる。その補完の意味でも本書はありがたい。更には、全5章のうち、4章は映画で鑑賞した内容と重複する。小見出しを追えば、映像が蘇る。しかしながら、本書の肝は第5章の「闘い終えて映画化へ」だ。

崔洋一監督の遺言という箇所での「港湾労働者の姿が描ききれていない」という指摘は、まさしくと思った。事前に火野葦平の私小説『花と龍』の映像を見れば、沖仲士こと港湾労働者の生きざま、歴史がドキュメンタリーに色を添えたかもしれない。

本書を通読して面白いと思ったのは、「おわりに」の中で、ハマのドンこと藤木幸夫氏のところに元首相の菅義偉氏が挨拶に出向いたという箇所だった。これぞ、政治の世界そのままではないか。この政治世界の問題はIR(インテグレイティッド・リゾート)基本法が平成28年(2016)に成立したことが発端だ。意味不明の横文字に国会議員が大騒ぎしたが、いわゆるカジノ構想だ。その大々的な構想ターゲットになったのが、横浜港だった。カジノを誘致すれば税収増額、雇用が安定するとの謳い文句だった。しかし、これにはとんでもない落とし穴がある。それを具体的に示してくれたのが、新型コロナウイルスだった。

このカジノだが、本場アメリカのラスベガスでは衰退している。アジアでは香港、マカオ、シンガポールが有名だが、現地での実態を知れば知るほど、税収や雇用が「絵に描いた餅」であることがわかる。すでに、大阪市がカジノ誘致を本格化させているが、事業者として参画しているオリックスも不良債権を抱えることになるだろう。本来、カジノ事業者が負担すべき「夢洲(ゆめしま)」の造成費用を大阪市が負担するというから、先行きは暗い。

為政者を含めての事業者の見通しの甘さはどこからくるのか。それは、本書の75頁に示された弁当の写真が物語る。「食べることができるありがたさ、食べてもらいたい思い、弁当を持たせるということにこだりがあるのだ。」との記述だが、戦後の貧しい時、職を求めて集まる港湾労働者には弁当がふるまわれた。貧相な弁当ではあるが、労働者たちはその弁当のタイ米を家に持ち帰り、雑炊にして子供たちに食べさせた。額に汗し、日々の糧を得た港湾労働者が築き上げた横浜港を、道楽者のために明け渡すわけにはいかない。最高権力者に立ち向かう藤木幸夫の原点は、弁当にあった。ふと、この弁当の話から「港湾労働者の姿が描ききれていない」という崔洋一監督の言葉を思い返したのだった。

『詩集 サラフィータ』前野りりえ 著、書肆侃侃房

・時空が交錯する中で生じる聖と魔

サラフィータとは?何ぞや?

普段、詩集を手にする事が少ない筆者にとって、サラフィータとは詩の表現方法と思っていた。しかしながら、そのサラフィータが著者による造語であり、太宰府を意味する言葉と分かった時、やはり、思い浮かんだのはイーハトーブ。宮澤賢治がエスペラント語で自身の故郷である花巻を様々に呼び換えた手法が蘇った。

サラフィータとは太宰府。

そう意識づけをして、Ⅰ章のサラフィータ1月から12月を読み解いてみる。たちまちに蘇ってきたのは、大宰府政庁跡だった。遮蔽物がなく、四囲を山に抱かれ、それでいて規則的に並ぶ礎石群。

古の栄華を感じることができるが、永い永い年月の積み重ねがプロジェクターに映し出される映像の如く。それは、花であったり風であったりして、姿を変えて今に再現されているのではないか。そんな思いを抱くと、詩の中に織り込んである、今、目に映る自然が言葉に変身していることに気付かされる。これはもう、太宰府に愛着を持った者でなければ描けない言葉の風景だ。

帯に、詩人の岡田哲也氏の言葉があった。「前野りりえのリリシズム」と。詩人は詩人の言葉の表現手法を「リリシズム」と名付けた。納得。

そして、Ⅱ章のエニウェア。

これは、日々の風景、光景を言葉に置き換えたものだが、「なるほど」「わかるわかる」と腑に落ちるものもあれば、迷い込む詩もある。この迷い、自身の存在を隠してブラインドの隙間から見る風景が、岡田哲也氏の言うところの「魔が潜む」なのだろう。

歴史に正負があるように、詩にも聖と魔が交錯することを教えられた。それも、同時並行の時空の中に。

リリシズム、面白い。

『うどん屋おやじの冒険』語り・青木宣人、聞き手・宮原勝彦、集広舎

・人の存在意義は共同体が教えてくれる

本書は福岡県嘉麻市でうどん屋を営む青木宣人さんの語りを宮原勝彦さんがまとめたもの。しかし、うどん屋の経営書ではない。平たくいえば、地域おこしコンサルタントが生業としてうどん屋を営んでいるのだ。宮原勝彦さんが、週に一度、青木さんのうどん店を訪ねては、生い立ちから遠賀川のサケ放流までを楽しくまとめてくれた。

聞き書きとはいえ、通常、一章、二章と章立てにするのが本の形態。しかし、青木さんは現在進行形の人であり、これから新たに何をやり始めるか分からない。一応、12の項目を立て、280ページ余で構成している。青木さん同様、枠にはまらない、枠にとらわれない一書とでも言った方がよい。

まず、最初の「これからを生きる人たちへ」が、今を生きる私たちに「人とは何か」を示してくれる。少子化が問題とされる昨今だが、毎年3万人近い人の自殺は問題だ。少子化対策の前にうつべき策は自殺防止。イジメ、虐待もしかり。更には、生きるための農産物の自給率もだ。安く食料を輸入すれば良いという発想は捨てるべきであり、食糧輸出国の食物を略奪していることを知るべきだ。

次に、日本の地方都市が抱える「限界集落」の話に移るが、「地域おこし」の関係者は、自身の足下を見ず、体裁の良さ、見栄えの良いもの、外国人ウケを狙う。しかし、これがいかに自身の首を締めあげる行為であるかを自覚していない。大量生産大量消費ではなく、少量多品種が地方の「売り」であることを認識しなければならない。

ところで、この青木さんは遠賀川(福岡県)でサケの放流をおこなっている。サケは北海道、オホーツク近海の魚と思っている方がほとんど。しかし、九州の北部に位置する遠賀川にもサケは遡上してくる。そのサケを放流することが「地域おこし」になっている。ここでしかできない意外性があるから、他所から人が集まってくるのだ。そして、そのサケの遡上に欠かせない河川の整備、森林保護が、また更に人を集める。いわば、日本人の原点、先祖から受け継いできたDNAの再確認作業が無意識に「地域おこし」になっているのだ。人間も動物である。実に、この動物の本能を青木さんは、くすぐっている。

この青木さんの本能をキャッチする能力は、いったい、どこから・・・と思うが、青春時時代の海外放浪で身に着けたものだった。一所に命を懸ける日本人と異なり、移動する民族の特性を知る事で、青木さんは原始人の本能を自身に蘇らせたといって良い。中途に挟まれる漫才コラムも含め、面白おかしく読み進みながら、要は対面することで共同体を構築することが大事なことなのだと分かって来る。その人と人の繋がりの重厚さは、巻末の交友録が代弁してくれる。

およそ150年前、西洋近代化の道を選択した日本だったが、これからは自然と共生する地域共同体の在り方を西洋に伝える役目が日本にはある。そのモデルとなる人が青木さんである。じわじわ、噛みしめながら、その真髄を読み解いていっていただきたい。

『中国はなぜ軍拡を続けるのか』阿南友亮著、新潮新書

・東洋の安定のためには、皇帝による徳政のほうが良いのでは・・・

新書ながら、5部構成、全15章、330ページ余の本書をようやく読了した。「孫子・呉子の兵法」「韓非子」など、一連の中国古典の現代版を読んでいるかのようだった。大清帝国から中華民国建国に至る闘争、国民党と共産党との内戦、そして、現在の北京、台北との対立まで、何ら中国人の本質は変わっていない。今も、権謀術数を繰り広げる権力者がいることに、今後、この大国との付き合いはどうしたものかと大きなため息をついた。

昭和47年(1972)5月、首相の佐藤栄作は沖縄県の復帰をもって政権にピリオドを打った。続く田中角栄首相は中国(中華人民共和国)を訪問して、国交樹立の道を拓くことで華々しい政権トップとしてのデビューを飾った。その後、パンダ外交など日中の友好関係は続き、日本からのODAによって中国は国家としての基盤を整えた。そして、半世紀を経た今、中国は軍事大国の道をまっしぐらに走り、日本に帰属した尖閣諸島を巡って軍事対立に至っている。果たして、この国交樹立から50年という年月を、メディアも含め、日本の政財界はこの権力闘争の変遷をつぶさに見ていたのだろうか。世界の批判を受けながらも、情報非公開、言論弾圧、チベット・ウイグルの人権侵害、止まらない軍拡を、なぜ、中国は続けなければならなかったのか。

日中関係は冷え込んでいるとメディアは報じる。その一連の原因に対し、日本は誠実に対処してきたが、何ら、解決には至らない。二転三転する中国共産党に、ただ、振り回されてきただけだ。このモヤモヤした原因を本書は見事に解き明かしてくれた。要は、中国共産党内の権力闘争に日本は利用されているだけの事だった。

しからば、関与しなければ済むのだが、すでに日本の財界は中国にどっぷりと投資をして、抜き差しならない関係となっている。おいそれと、手を引くこともできない。この関係は、米中関係によっても大きく日本に影響を及ぼしている。毛沢東、鄧小平という人民解放軍トップを経験した権力者によって、米中の対外政策が波動となって日本に影響していたことに驚きを隠せなかった。軍拡を続ける中国に対しての安心材料は日米の軍事関係ということだが、昨今、国防費の増加が問題とされている。しかし、その日本の軍事費の増大も、もとはといえば、中国共産党の権力闘争にあった。

歴史を振り返ると、孫文の盟友であり革命を支援した末永節(1869~1960)が、大東亜戦争末期、中国の帝政復活を主張していたのも分からないでも無い。頂点に立つ皇帝が徳政を敷くことでしか、この大陸国家は治まらないのかもしれない。現主席の習近平氏の独裁が問題とされるが、意外にも氏に皇帝として君臨してもらった方が日中関係は安定するのかもしれない。かつて、中国共産党の権力闘争によって多くの中国人が生命を落としたが、その再来も避けなければならないからだ。

『絹と十字架』松尾龍之介著、弦書房

・西吉兵衛、こんな南蛮通詞がいたとは・・・

「鎖国」という言葉を生み出したオランダ通詞の志筑忠雄。その存在を知ったのは、著者の『長崎蘭学の巨人 志筑忠雄とその時代』(弦書房、2007)からだった。日常、何の意識もせずに使っている「名詞」「動詞」などの文法用語、物理学用語の「真空」など、それらが志筑の労作であったと知った時の驚き。言葉に深い意味があり、長い歴史が潜んでいることに「目からウロコ」だった。以降、著者の新作が出るのを楽しみにしている。

今回、その楽しみの新刊は、南蛮通詞(通訳)の西吉兵衛である。南蛮と聞くと、東南アジアからやってくるヨーロッパ人という印象がある。すでに、この時点で「南蛮」という言葉の定義が曖昧であることに気づく。本書は、その曖昧なままで理解を進めてきた歴史を確定するための一書。読み進みながら、歴史年表の知識しか持ちえなかった事を恥じ入った次第。

その最たるものが、一五四九年のザビエル来日からポルトガル人追放、更に、ポルトガル特使派遣の百年間だ。徳川幕府の「鎖国」政策によって、ある日を限りに一切、ポルトガル人との接触は無かった・・・と思っていた。ところが、事実は、そうではない。実に、国家の威信と貿易の実利を天秤にかけて、丁々発止のやり取りが徳川幕府とポルトガルとの間に続けられていたのだ。その狭間、為政者の意向で行われるキリシタンや宣教師らへの拷問。その手口も、温泉の熱湯を傷口にかける、糞尿の桶に首を押し付けるなど、とても人間の仕業とは思えない。そんなキリシタンや宣教師が苦痛に喘ぐ中、幕府とポルトガルとの間にあって、仲介の労をとる通詞は、ある意味、現代の外交官にも匹敵する。その代表が本書の主人公西吉兵衛だ。

全四部、二十三章、三百ページにわたる本書の端々に登場する通詞の重要性を見逃してはならない。更には、西吉兵衛が、南蛮医学を学び、継承した功績も高く評価されるべきと考える。

語学の天才とオランダ人が高く評価する志筑忠雄を著者に教えられたが、今回も西吉兵衛という南蛮通詞の存在を教えられた。歴史の襞に隠れた次の人物は誰だろうか。今から、ワクワクしながら、待ち焦がれることにしよう。

『幕末の奇跡』松尾龍之介著、弦書房

幕末、薩摩の大名行列をイギリス人が横切ったことで起きた生麦事件。その報復にイギリス軍艦が鹿児島を砲撃した。城下を焼かれ、五代才助らが捕虜となってしまうが、結果は薩摩の勝利に帰した。

その戦闘を詳細に見ていくと、薩摩は西洋砲術の理論を採用していた。「西洋科学の英知を集めた〈蒸気船〉から幕末を読み解く」と本書の帯にあるように、いわゆる西南雄藩は、西洋の科学技術を吸収し、実戦に用いたことが討幕戦争の勝敗を大きく分けた。

明治の産業革命遺産が世界遺産に登録された。その登録において、多くの方が見落としているのが産業革命にいたる人材の育成についてである。最先端の西洋科学を日本人がどのようにして吸収していったのか。どのように応用したのか。その過程が明らかにされていない。休日ともなれば、世界遺産の史跡は押すな押すなの大盛況ぶりだが、誰が、どのようにして具現化したかの説明はお粗末としか言えない。

まさに、今回の世界遺産登録を待っていたかのように本書は刊行された。幕末から明治にかけ、誰が、どのようにして西洋の技術を習得し、基礎となしたかが述べられる。阿部正弘、小野友五郎、中島三郎助、松本良順、佐野常民、西吉十郎、本木昌造、榎本武揚、田辺太一などが登場する。資源に乏しい日本と言われながらも、探究心旺盛な人材が揃っていたことが、西洋列強に対抗できうる唯一の資源だった。

ペリー来航以来、何かと分が悪い徳川幕府だが、長崎海軍伝習所を開き、オランダ海軍のファビウスを招聘したことは功績としなければならない。なかでも、その海軍の技術を重要視したのが佐賀藩だった。海軍と言えば薩摩藩と思うが、地の利からいえば佐賀藩である。長崎港は福岡藩と佐賀藩が隔年で警備する港だっただけに、外洋を走る南蛮船は平常から見慣れている。福岡脱藩浪士の平野國臣も江戸の人々がペリーの黒船に驚く様に呆れた。

長崎海軍伝習所は永井尚志が総督となり、勝海舟が生徒総監という立場だった。海舟も蘭学を習得していたからこその抜擢だった。ちなみに、海舟が蘭学を習得できたのは福岡藩主黒田長溥が召し抱える蘭学者永井青涯を差し向けてくれたからだった。

進取の精神に満ち溢れた長崎海軍伝習所だが、紆余曲折の末に閉鎖される。この場面は多くの歴史書、小説に描かれるので詳細な解説は無用。しかしながら、本書において注目しなければならないのは、第五章のオランダ通詞、第七章の長崎製鉄所、そして最終章の製糸業ではないだろうか。

西洋の科学を理解するにあたり、まず、直面するのが言語。とりわけ、長崎海軍伝習所の生徒はオランダ語を理解しなければならない。通詞を介しての授業は、教える方も教わる方も、ストレス満載だったことは想像に難くない。

ここでは、西洋科学の用語、とりわけ物理の単語を翻訳したオランダ通詞志筑忠雄の存在を忘れてはならない。鎖国、求心力、真空など、今でも日常的に使用している言葉は志筑の労作である。この志筑によって英語、フランス語、ロシア語などの基礎文法が整えられた。明治のジャーナリストとして名前が挙がる福地源一郎もオランダ通詞であった森山栄之助から英語を習い、頭角を現した一人だった。

鹿児島に攻め入ったイギリスを薩摩が撃退した。その命中弾の背景に、志筑が翻訳した「弾道論」があったとはイギリスも知らなかったのではないか。東京板橋の高島平という地名は西洋砲術の高島秋帆の高島にちなんでつけられた地名だが、その高島平の郷土資料館、図書館での資料に志筑忠雄の名を見ることができる。

長崎にはファビウスによって長崎製鉄所が開かれた。ここでは艦船の修復が可能な事から、多くの日本人が実地に蒸気船の構造を知ることができた。やがて、この習得した蒸気船技術は陸に上がり、製糸業を支える原動力となる。この製糸業の発展が日本の外貨獲得に貢献した。

一読後、明治の産業革命遺産は近代の基礎作りに貢献した人々がいてこそと再確認できる。それでいて、本書では、福澤諭吉、勝海舟に対する、喉に小骨が刺さったような評価も忘れていない。

巻末には海軍伝習生名簿が掲載されている。オランダ人教師団から、各藩別に分かれているが、士官、下士官、水兵教育の実際が見えてくる。これはこれで、一つのノンフィクションを構成しており、関連年表とともに日本の海防史として読み解ける。近代史研究必携の書ではないか。

『踏み絵とガリバー』松尾龍之介著、弦書房

・意外なモノが結びつく不思議

踏み絵とガリバー?

タイトルを見て、疑問に思わない人はいないだろう。あの隠れキリシタンを摘発する「踏み絵」と子供の頃から親しんだガリバー旅行記のガリバーと、何が、関係するのか。

そう思うのも仕方ない。多くの日本人にとって、ガリバー旅行記といえば、小人の国、巨人の国の印象が強いからだ。しかし、意外だったのは、ガリバーは日本を訪問していた。

そして、ガリバーが日本を訪問した時代は「踏み絵」をしなければ入国できない。けれども、ガリバーは「踏み絵」など、断じてやりたくない。そこには、江戸時代、日本との交易を独占するオランダを揶揄するイギリスの意図が隠れていた。この遠大な策略を考えだしたのが、原作者のスィフトだった。

この「踏み絵」の背景について、スィフトの作品を絶賛した文豪夏目漱石も見落としていた。著者は、この複雑怪奇なスィフトの深謀遠慮を簡明な言葉で解説していく。実に、読み聞かせのように構成された全7章を読了した。本書で感心するのは、鎖国時代の日本について、学校で教えられる事々は日本国内が中心。しかし、その江戸時代、欧州ではすさまじい覇権争いから新大陸発見、新大陸の侵略という歴史があったことだ。その事々が、簡明にして、謎解きのように説かれている。

今、日本を取り巻く環境、外交について、その論じられるフィールドは狭い。しかしながら、本来、なぜ、鎖国政策が打ち破られたのか。なぜ、日本市場を欧米が求めてきたのか。その背景が分かれば、現今日本における外交問題の焦点がいかにズレているかがわかるだろう。

外交問題を解決するには歴史を遡らなければならない。しかし、世界史、日本史を含め「面白くない」の一言で日本社会は歴史を軽視する。本書は、「踏み絵」と日本人が慣れ親しんだ「ガリバー旅行記」を組み合わせることで、歴史に興味を抱かせてくれる。

さて、文豪漱石が、本書を読んだら、どんな感想を抱くだろうか。

「行秋や歴史の紐の解け易き」とでも、詠むのだろうか。

『老子・列子』訳者・奥平卓、大村益夫、経営思潮研究会

・東洋思想の基本には、曖昧を抱合できる素地がある

『老子』は老耼(ろうたん)の説を記したものといわれるが、その老耼自身が謎の人物と言われる。同じく『列子』も古代の「寓話の宝庫」と言われながら、これも実在の人物なのか詳しくは分かっていない。それでいて、『老子』にも、『列子』にも、孔子が登場する。あまつさえ、老子は孔子に教えを授けたとまでいわれる。そう考えると、この『老子』『列子』は、中国民衆の間の話を架空の人物を設けて書き記したものではないかとさえ思える。著名な孔子でさえ回答に苦慮した話や、法家や道家の話も混在するところから、儒家では網羅しきれない事々が補足として綴られたものかもしれない。

その『老子』では、自然哲学、原理、本質を重要視している。例えば「雄の本質を把握した上で、雌の立場に身を置け。」や「運命に翻弄されることなく主体性をもってコントロールしろ」と教える。「絶対というものは無い」とも。なかでも、「一国の政治は農夫を手本として行なうべきである」との説には、「天壌無窮」という西郷隆盛も好んだ言葉を思い浮かべる。この「天壌無窮」は、自然の理に従う教育の原則ともいわれるが、徳を内に深く体することを示している。「絶えざる変化は宇宙の本質」「天の意志」「法三章」など、天と人との相互の在り方は、功利主義の西洋文明には想像も及ばないだろう。特に、「兵強ければ滅び、木強ければ折る」はけだし名言と考える。

『列子』は「寓話の宝庫」だが、あの中国共産党を率いた毛沢東も「愚公、山を移す」という話を引き合いにして、帝国主義、封建主義に対抗できるのは共産主義であると主張する。どうにも夢物語のような中国共産党による国造りを、この寓話に重ねたようだ。不可能と思う事でも、その強い意志があれば達成できると、毛沢東らしく民衆を扇動したのだ。

更に、寓話の宝庫としての『列子』には、「ものを知らない孔子」として子供が孔子を揶揄する話がある。「太陽は、朝、近くにいて、昼、遠くにいる」「いや、太陽は朝、遠くにいて、昼、近くにいる」という論争をする子供。通りかかった孔子にどちらが正しいか尋ねるが孔子は回答できず、子供たちから「それで物知りなの、おじさん」と呆れられた。

善か悪。白か黒かを法律で決めたがる西洋。これに対し、曖昧な形で物事を処理する術を知る東洋との文明の差を知る一冊でもあった。為政者は当然にしても、一般人にも分かり易く説いたのが「列子」ではないだろうか。

地政学的に、日本は大陸や半島の国々と関係を遮断できない。それだけに、共通理念として知っておくだけでも有益な『老子』『列子』ではないだろうか。

『CIAスパイ養成官』山田敏弘著、新潮社

・日本の国防には、経済の活性化。技術の向上が不可欠

「CIAスパイ養成官」というタイトルもさることながら、表紙のにこやかにほほ笑む女性、「私はCIAで、ガラスの天井を突き破ったのよ」という帯文字が目に留まる。小説のような印象を受けるが、写真や巻末の「主要参考資料」が、ノンフィクションであると主張する。

CIAとは、「CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY」の頭文字から付けられた略語だ。日本語では中央情報局とでも訳せばよいかもしれない。諜報活動で得た情報をもとに、国家危険に対し謀略を仕掛ける組織だが、そんなおどろおどろしい組織にキヨ・ヤマダこと山田清は属していた。そのCIAでキヨ・ヤマダは諜報員に日本語を教育し、自身の母国である日本に送り込む。日本はスパイ天国といわれるが、エージェント(協力者)を抱え込み、敵国情報を取集する。このエージェントをリクルートする手法も本書に紹介されるが、「困っていることを探る」のが第一の秘訣。じわりじわりと相手を信用させ、最終的にがんじがらめに絡め取る。この方法はKGB(ソ連)においても同じだ。

諜報員にとって最も重要な要素は言語。そこから他国の文化を学ぶことがインテリジェンスへとつながる。CIAでもハード、ディフィカルト、イージーの三段階に区分された言語において、日本語はハード、つまり習得困難な言語とされる。会話はもちろん、読み書きに至るまで日本人同様のレベルに到達しなければならない。それだけではなく、諜報員は敵国の海底ケーブルを切断するほどの特殊技能も要する。

そんなキヨ・ヤマダが何ゆえにCIAの養成官になったのかといえば、結婚によるものだった。恵まれた家庭に育ち、自身もキャリア・アップを目指していたキヨ・ヤマダだったが、駐日米軍将校と知り合い、結婚、渡米。更には、夫の転勤に伴いドイツにも滞在した。性格的に潔癖症ということもあり、ドイツ語についても完璧を目指す。当然、米国での生活に欠かせない英語も同様だった。CIAの日本語教師としては文句なしの存在だった。

スパイ映画でも観賞するかのように読み進んだが、同時に現代アメリカが抱える社会問題、つまりウィーク・ポイントも浮かび上がってくる。日本では当然と思われる戸籍制度がアメリカには無い。更に、人種差別、超格差社会であるということだ。表面的な「自由の国アメリカ」を信用すると、とんだしっぺ返しを食らう。キヨ・ヤマダもそうだった。全7章、200頁からは、「国家の為」という大義名分の下、非合法を容認する組織が存在することに戦慄を覚える。そんな組織を抱える米国からの自立を目指すのであれば、経済の活性化、技術の向上が不可欠。更に、武力にインテリジェンス機関が無ければ、自国を護るための情報も入手できないのだ。

日本のメディアは操作されているという。しかし、独自に情報分析くらいは身に着けておいた方がよい。本書が示唆する事々は実に多い。

『世界を動かした日本の銀』磯田道史、近藤誠一、伊藤謙ほか著、祥伝社新書

・機能不全の国連を活性化するユネスコ

本書は2007年(平成19)6月に世界遺産に登録された石見銀山(島根県大田市)に関する講演録。全5章、200頁で構成されるが、統計表、写真なども多く、講演録だけに読みやすい。

まず、第1章は磯田道史氏の「世界を動かした日本の銀」だが、大永6年(1526)に博多の商人・神屋寿禎によって開発が始まり、その後、灰吹き法という精錬技術によって飛躍的に銀の生産が高まった事実を歴史的に解説していく。なかでも、産出量、各国におけるGDPや貨幣価値、人口比などを使って、銀が世界経済にとってどれほど有益であったかを表している。

第2章は近藤誠一氏の「世界遺産登録の舞台裏」だが、これはユネスコ大使であった近藤氏が、石見銀山が世界遺産に登録されるまでの秘話を紹介している。特に、69ページに、なぜ、ユネスコが国連の機関として誕生したかを述べている件は必読だ。世界平和の機関としての国連が機能不全に陥っているのは昨今のウクライナ情勢で明白だが、それが、昨日今日の問題ではない。その解決策として誕生したのがユネスコだった。持続可能、環境に配慮した石見銀山だったから、世界遺産に登録されたという意味は大きい。経済効果のための世界遺産ではない事を理解しておく必要がある。

第3章は仲野義文氏の「石見銀山の歴史的価値」だが、これは第1章の磯田氏の解説を補足する形になっている。石見銀山は温泉津町(ゆのつまち)にあるが、温泉という文字から火山の存在が銀鉱山を生み出したことが見えてくる。更に温泉津というように津は港を表現する。江戸時代以前の交易は船によるものだが、港があったことで銀の搬出が可能だった。更に、灰吹き法という精錬技術が時代によって変化すること、付属の建物群が残っていることで往時の繁栄を証明できたのは貴重だ。

第4章は石橋隆氏の「江戸時代の鉱石標本の発見」だが、鉱石標本が残っていることには驚きだった。いつ、どこで採取され、銀の含有量などを肉眼で判断できたという事実に驚くしかない。鉱物の肉眼鑑定の第一人者である石橋氏も、鉱石標本を目にして興奮したことだろう。

第5章は講演会のコーディネート役を担った伊藤謙氏、福本理恵氏を交えての対談。この対談からは昨今の限界集落、人口減少問題など、現代日本が解決しなければならない問題を討議しており、「町づくり」の観点からも有益な情報が得られるものと考える。とりわけ、次世代にどのようにバトンタッチするかという事からも、考えることは多々だ。世界遺産登録にまでは至らないが、歴史遺産を観光資源として開発し、観光客を誘致したいと考える自治体の参考になる一書ではないか。石見銀山も世界遺産に登録された直後は爆発的に観光客が訪れたが、その後の減少から考える事々は多い。

『天誅組の変』舟久保藍著、中公新書

本書は武力による倒幕維新の魁として注目される「天誅組の変」についての研究書だ。前章、終章を加え全6章、210頁余で構成されている。本書の狙いは文久2年(1862)の「伏見挙兵」、翌年の「天誅組の変」、「生野の変」が一連の事件として繋がっていることを証明するものだ。その中心人物として平野國臣を置いている。

この平野國臣が活躍した時代の福岡藩主は黒田斉溥(長溥)だが、薩摩島津家からの養嗣子だ。父は蘭癖大名として名高い島津重豪であり、名君の誉高い島津斉彬とは2歳違い。江戸の薩摩藩邸では斉溥・斉彬は兄弟のようにして育てられた。この島津斉彬が藩主就任前に起きた事件がいわゆる「お由羅騒動」だが、この時、4人の薩摩藩士が福岡藩に亡命してきた。黒田斉溥としても、斉彬派の者であるならばと庇護下に置いた。その亡命者の一人が北条右門(木村仲之丞)であり、平野國臣に時勢を説いた人だった。入国が難しい薩摩に、平野が入国できたのも、この平田篤胤派の北条右門の存在があったからだが、この北条右門の妻女は福岡藩の吉永源八郎の養女である。更に、亡命者の一人である葛城彦一は海を介して馬関(下関)の白石正一郎ともつながっていた。

こういった縦横の人間関係に加え、久留米・水天宮の真木和泉守と平野とが結びついていれば、伏見(寺田屋)挙兵、天誅組の変、生野の変が連鎖反応を起こすのは自然の理である。ただ、ここで、なぜ、天誅組の変に真木和泉守の門下生が参画しているかだが、これは、後醍醐天皇を祖とする南朝の残滓が強く関係している。真木が南朝の忠臣・楠木正成を崇拝していたのは有名な話だが、天誅組の変が起きた奈良の吉野も南朝の故地だ。懐良親王の墓所、良成親王の陵墓がある福岡県八女市と吉野町は姉妹都市の関係だ。吉野町の地形と八女市の地形が酷似していることに驚きを覚えるが、年初、良成親王は吉野の方角に向けて遥拝していたという。

そういった事情のもとに本書を読み進んでいったが、いかに「天誅組の変」における挙兵に大きな意味が含まれていたが理解できた。加えて、先人たちの苦難の足跡にも、哀惜の情を覚えずにはいられなかった。波状的に挙兵が起きたことで、徳川幕府の屋台骨を揺るがすことができ、最終的には維新に至ったことを思えば、「伏見挙兵」「天誅組の変」「生野の変」を繋げるという展開は当然、あってしかるべきものだ。

終章210頁に平野國臣が宮内庁に献納したという『回天管見策』だが、平成26年(2014)に平野の遺族関係者から、「献納させられた」との報告がなされている。平野の弟である平山能忍は政府の官吏であったことから、献納という形式を選択せざる得なかったのだろう。「思想は為政者によって焚書される」というが、なんとも胸の痛む話だ。

最後に、伏見挙兵に関わった真木和泉守だけに、本書は「天狗党の変」「禁門の変」にまで繋げて解説して欲しかった。

『長崎蘭学の巨人』松尾龍之介著、弦書房

・日本の近代化に貢献したオランダ通詞

いまや日常生活に浸透している外来語だが、「お転婆」という言葉はオランダ語の「御しがたし」という意味のオンテンバーから来ている。その他、ピストル、ポンプ、ランドセル、メス、カバン、ブリキ、ガラスなど、これらは全てオランダ語由来の単語だ。日本人は外来のモノマネ上手と言われるが、このことは反面、国粋主義者ではないともいえるのではないか。

本書は今もオランダで「語学の天才」と賞賛されるオランダ通詞・志筑忠雄(しづきただお)の生涯と功績に焦点を合わせたものだ。日本を取り巻く環境の変化を雲中飛行船という西洋科学の発展と併走させるというダイナミックな展開が読み手を飽きさせない。日本における蘭学の発展について上方(大坂)では緒方洪庵、江戸では杉田玄白、前野良沢等の名前が出てくる。しかしながら、蘭学の本場である長崎といえばジーボルトの医学校ともいうべき「鳴滝塾」しか思い浮かばない。これはジーボルトが国禁の品々を国外に持ち出そうとしたことでオランダ通詞たちが責を問われ、大量に処分されたことが背景にあるからだろう。

しかし、明治の勃興期、文明開化を急ぐ多くの人々がオランダ通詞の流れを汲む志筑忠雄の恩恵に浴したことは知られていない。その志筑の名前は『日蘭交流400年の歴史と展望』(日蘭学会)に功績を称える一文が寄稿されている。皮肉なことにそれはオランダ人のヘンク・デ・フロート氏が絶賛している。志筑忠雄は「代名詞」「動詞」などの文法用語、天文、物理、地理に関する言葉を日本語に翻訳した。更に、オランダ語の文法書を編纂したことで、派生的に英語、フランス語、ロシア語などの文法書ができたことを多くの日本人は知るべきだろう。今もって、志筑がオランダ語から翻訳した言葉は日本で生きている。「真空」「重力」「求心力」などだが、極めつけは「鎖国」だ。

オランダ通詞志筑忠雄の功績を現代人に分かり易く解説した本書だが、それだけに近現代史の研究者にとって必読の書だ。

『新・「NO」と言える日本』金文学著、高木書房

・パンダのシャンシャンも人を襲撃する熊であると知るべき

令和5年(2023)2月、上野動物園の人気者パンダのシャンシャン(香香)が中国に送還された。シャンシャンは令和元年(2017)6月に上野動物園で誕生し、その独特の愛敬ぶりに熱狂的ファンが続出。シャンシャンを見送る様子はニュースにもなった。実に、平和でのどかな日本の風景だ。印象、気分、空気で物事の善悪を判断する日本人の気質からすれば、中国の印象はシャンシャンに重なっているのではないか。そうであれば、パンダは最高の外交道具だ。本書を読了して、ふと、思い浮かべたのは、このシャンシャンを外交利用する中国共産党の恐ろしさだった。

本書の著者は、日本に帰化した韓国系中国人だ。中国といっても55の民族部族から構成されるだけに、中華民族だの中国人だのと一括りにすると間違いを犯す。著者の出自を念頭に全6章、250頁余に展開される主張は現実味を覚える。更には、中国というよりも、一握りの中国共産党が55の民族部族を支配下に置いていることが見えてくるだろう。

著者が警告するのは、西日本を「東海自治区」、東日本を「日本自治区」として中国に組み込もうと中国共産党が画策していることだ。日本はアメリカの植民地支配にあるとしてアメリカを糾弾する一派がある。しかし、中国共産党も着々と日本支配を計画していることを知るべきだ。「戦争するより、植民地支配下にあった方が良いよね」と嘯く左派系の地方議会の議員がいたが、現実のチベット、ウイグル、モンゴル自治区の惨状を知らないのだろうか。強制収容所に送られての強制労働、臓器売買、洗脳教育。限り無い人権無視の環境に日本は取り込まれる危険があるというのにだ。

「クール・ジャパン」と称し、外国人による日本の歴史、伝統、文化の素晴らしさを取り上げるが、実態はどうなのか。体良く商業施設や水源地を含む土地の買い漁りが横行している。更には、定住外国人に対する手厚い医療保障、社会保障の陰で納税者である日本人が貧困に喘いでいる。じわり、じわりと「背乗り」手法で日本の侵略が始まっている。にも拘わらず、親中、媚中議員が横行して朝貢外交に暇がない。「今だけ金だけ自分だけ」の売国奴議員の多い事。それが内閣にまで存在するのだから、呆れてしまう。

本書243頁には「日本を救うための22ヶ条方策」と題しての、平和ボケした日本人への警告が書き連ねてある。パンダのシャンシャンの見送りに熱狂する日本人には、到底理解できない条項ばかりだろう。しかし、これは、現実の話なのだ。

日本の国土でアメリカ軍と中国人民解放軍とが、日本をめぐってウクライナのように熾烈な戦闘を繰り広げることになる。鷲は獲物を攻撃するが、まさかのパンダも人を襲撃する。本来は熊なのだから当然と言えば当然。ゆめゆめ、見かけに騙されてはならない。本書を読んで認識を改めていただきたい。

『ステルス・ドラゴンの正体』宮崎正弘著、ワニブックス

・足下の台湾有事に対処するには

ここのところ、台湾有事を危惧する論調が増えた。中国共産党による尖閣諸島海域での常態化した領海侵犯。ロシアのウクライナ侵攻が追い打ちをかけたからだ。従前、日本国憲法は平和憲法だから、九条を守れば平和は維持できると主張していた方々も、ウクライナの現実に声を失った。ウクライナ紛争と台湾有事とが、いかにして結びついているのか、明確な答えを導きだすことのできる論者は少ない。その中国共産党による侵略の方程式を解き明かしたのが本書になる。中国共産党をドラゴン(龍)に喩え、密かな侵略行為をステルスと示した。プロローグ、エピローグに7章を加えた250ページ余はどの章から読んでも良い。しかし、第7章の「悪人と矛盾だらけの国際情勢」は必読の章だ。

数年前、韓国発祥のLINEのデータが中国に流出していることがメディアで報じられた。その後、改善策を施したとして沈静化したようだが、すでに地方自治体だけではなく、日本社会において浸透してしまったが為に、容易には廃止できないのが実情。これこそ、ステルス・ドラゴンの思うつぼだ。このLINE同様、仮想通貨も日本人の射幸心を煽り、バブル経済の再来かと思えるほど賑やかだった。しかし、プリペイド・カードと異なる仮想空間の通貨は、どこに消えたのか・・・。

第4章、第5章を読み進みながら想起したのは、中国共産党の「遠交近攻」という戦略だ。これは孫子や呉子の兵法に従ったものだが、意外にも中国共産党は古典的な兵法を遵守している。中国共産党が中華人民共和国を建国して早々、アフリカ、アジアの国々に医療支援を施していた。大陸から遠く離れた国々に医療という親切を続けていたのである。その結果、世界中がコロナの感染源は中国であるとバッシングを続けても、WHOは中国共産党擁護に徹した。なぜ、中国共産党を叩くのかが理解できないという表情のWHOだった。まさに、孫子、呉子の成功例を見るかのようだった。今からでも遅くはない。孫子は読んでおいた方が良い。「敵を知り、己を知らば、百戦危うからず」だからだ。

そう考えると、第6章「『認知戦争』ではすでに負けている」の示唆する意味が十分に腑に落ちることだろう。「自虐史観」という言葉があるが、巧妙に仕掛けられた中国共産党の罠であることに気付く。短時間で効果が得られる「即戦力」という言葉に日本の経営者は弱い。十年、二十年、時には百年単位で攻めて来る中国共産党からすれば、日本の政財界に学界は、赤子の手をひねるに等しい。

最後に、第4章でのドイツ軍のレオポルト2A6戦車がウクライナ軍に提供される背景は在庫処理と著者は述べる。同時に、国連における敵国条項に記載される日本とドイツだが、戦費提供に集中する日本が、武器の現物支給を求められたらばという点も付け加えて欲しかった。それこそ「絵にかいた餅」の平和憲法と判明したからには、現実にどう対処するかが必須だからだ。

『なぜこれを知らないと日本の未来が見抜けないか』江崎道朗著、KADOKAWA

・国防には情報機関の構築が必須

まず、本書の副題にある「政治と経済をつなげて読み解くDIMEの力」に記されるDIMEとは何ぞや?と疑問を抱く。Diplomacy(外交)、Intelligence(情報)、Military(軍事)、Economy(経済)の頭文字を合わせたものがDIMEだが、この4つをキーワードに読み解いたのが本書になる。第1章から8章、終章まで250ページ余で構成されている。

本書を読み進みながら思い起こされたのは、旧福岡藩出身の金子堅太郎だった。金子は明治4年(1871)の岩倉使節団とともに渡米し、黒田家の奨学金を得てハーバード大学を卒業した。帰国後は伊藤博文の側近として帝国憲法の草案に参画し、自身も農商務大臣、司法大臣を務めた。金子は留学中、アメリカで濃密な人間関係を構築した。結果、明治37年(1904)に勃発した日露戦争において渡米。ハーバード大学同窓生のルーズベルト大統領に日本支持を要請した。ロシアとの講和条約締結においても親交が深かった全権の小村寿太郎を側面からサポート。これはまさに、著者が現今日本において必須と訴える内容と合致する。「歴史に学べ」とは、こういう事実確認ではないかと考えた。

現在日本での防衛において、喫緊の問題は台湾有事において、いかに対処するか。果たして日本は台湾に軍事侵攻する中国共産党の事を熟知しているだろうか。中華人民共和国の建国以後、中国共産党がどのような外交政策を進めていたか・・・。「遠交近攻」という孫呉の兵法に従ってのセオリーを中国共産党は行っている。これに対し、日本はいかなる方策を示したか、はなはだ、怪しい。

現在の岸田政権における反撃能力の有無は民主党政権時代の岡田外務大臣の核の持ち込み容認を追認していることは、与野党を含め、再認識しておかねばならない。更には、かつての大東亜戦争(太平洋戦争)では兵站思想が欠けていたといわれるが、弾薬などの資材を供給できる防衛産業自体も育成されているとは言い切れない。むしろ、不安要因の方が大きい。このことは、かつての満鉄(南満洲鉄道)調査部が重視していた産業基盤、統計分析が十二分に機能しなければならないという指摘と合致する。戦前は、全て悪という先入観を捨て、冷静に情勢分析が可能な精神構造を日本人は求められているのだ。そのための政府による規制緩和、学術分野の閉鎖性、民間企業の視野狭窄にまで著者は問題意識を広げている。

岸田政権において経済安全保障担当大臣というポストが設けられたが、この背景には、経済が強くなければ国防は成り立たないという著者の強い信念が潜んでいる。更には、抑止力には正面での武器使用だけでなく、総合的な情報管理がある。未然にリスクを回避する手段だが、この前例が冒頭で示した金子堅太郎である。本書を読み進みながら、考えることは多く、敗戦後の日本からは大きく環境が変貌していることを日本人に知らしめる書である。

『なぜこれを知らないと日本の未来が見抜けないか』江崎道朗著、KADOKAWA

『亀井昭陽と亀井塾』河村敬一著、花乱社 令和5年5月8日

・立場を弁えた人のありがたさ。

福岡市中央区地行の浄満寺門前には、「亀井南冥 昭陽両先生墓所」と刻まれた大きな石柱が立っている。福岡市中心部を東西に走る幹線道路の明治通りに寺は面している。それだけに、多くの方に認知されて良いはずだが、さほど市民の関心を集めているとは言えない。「あの国宝金印の解説をした亀井南冥」と付け加えると、合点がいくようだ。しかし、昭陽となると郷土史に踏み込んだ方でなければご存じで無いのが悲しい。本書は、その亀井昭陽を中心に、亀井塾の生成について述べられている。しかしながら、その前に、亀井昭陽(一七七三~一八三六)という人は亀井南冥(一七四三~一八一四)の嫡子であることを述べておきたい。

まず、四部構成140ページ弱の本書は手に取りやすい。しかしながら、その内容と言えば、荻生徂徠の古文辞学なることを知らなければ読み解けない。だいたい、「こぶんじがく」と読むのか、「こもんじがく」と読むのかすら判じがたい評者にとって、亀井昭陽の存在は遠い。ところが、二部の「昭陽の人柄と学問」以降は、亀井南冥を祖とする亀井の学問の基本的な物事の考え、教育方針が浮かび上がる。豊後日田・咸宜園の廣瀬淡窓による人物、学業の紹介は、とてもありがたかった。それはそのまま、本書の最終に登場する「男装の女医」として著名な高場乱の生き様を彷彿させるものだからだ。人には夫々、個性があり、その個性に応じて社会を形成する集合体の一人であるべきとの考えが、「なるほど!」と腑に落ちる。更に、「下々の苦しみを自らの苦しみとして世話する心」は、自由民権運動団体・玄洋社の思想にも重なってくる。やはり、玄洋社のルーツは亀井塾にあるのだと確信できる。高場乱が昭陽の嗣子である亀井暘洲を介して、亀井塾の考えを継承していたのだった。そう考えると、昭陽が不遇の日々を耐え忍び、亀井の学問を次につないだ功績は大きい。

第四部に「亀井塾に連なる人々」として亀井の門人である七名が紹介されている。先述の高場乱もその一人だが、この七名の他、評者の希望としては阪牧周太朗(高場乱の従兄弟)、権藤延陵(廣瀬淡窓の執刀医)、白水常人(福澤諭吉の師)も加えて欲しかった。しかし、本書にも述べられているように、亀門こと亀井塾の門人帳が完備されているわけではない。門人たちの活躍とその系譜を次作に期待したい。

『作戦術思考』小川清史著、ワニブックス 令和5年5月6日

・理想のチームを作るために

戦略、戦術という言葉は、今や企業のマーケティング手法に当然のように登場する。しかし、「作戦術」とは何なのか、ましてや「作戦術思考」とは何だろうと思い、本書を手にした。著者が陸上自衛隊元陸将だけに、軍事における新しい作戦のノウハウ書なのかと見たのは甘かった。第一章のページには老舗アパレルメーカーでの研修体験が述べられているからだ。おやっと、思いながらも読み進むと、日本企業にありがちな社風に疑問を抱く話に、共感を抱く。本書は市場を制圧するための「全体最適」を判断しなければならないチーム・リーダー必読のビジネス書だ。JAL、ゆうちょ銀行を事例にしての話には、「なるほど、なるほど」と腑に落ちる箇所が幾つもあった。

第二章では陸自陸将としての経験から、「作戦術」が要点を押さえながらも簡明に述べられる。アルビン・トフラーの「第三の波」を参考にしながら、波とは状況変化、環境変化をいち早く理解し、いかに適用させるかを説いている。要は、マーケットの変化をつかみ、それに組織が対応して市場を制圧するが、インテリジェンスが機能しなければ有効に機能しない。現今日本は、インテリジェンスに機敏だろうかと懸念する。

第三章はリーダー・シップ論だが、東日本大震災での安倍元首相の対応、判断が的確であったことは評価しなければならない。しかし、企業も軍隊も「勝つ」という目的での組織運用が著者の実体験を基に語られる。その集約が第三章146ページだ。更に、第四章において「作戦術」の応用編ともいうべき思考法についての解説では162ページの「問題のルーツは明治維新にまでさかのぼる?」は日本社会の硬直した組織の原因分析だけに「なるほど!」と腑に落ちたのだった。同時に、本質を見抜く力の必要性を説いているが、これは日本人の学校教育の弊害を気付かされる。

情報化社会における生き残りの方法が「作戦術」であるとの著者の視点は参考になる。とりわけ、第五章の事例集は企業の管理職者は必読ではなかろうか。全五章、238ページはスラスラ読めるが、頭の中では新たな刺激を得てクルクルと考えが回っていた。『陸・海・空 究極のブリーフィング』小川清史、伊藤俊幸、小野田治、桜林美佐、倉山満、江崎道朗 共著において、著者は「作戦術思考」の片鱗を語っていたが、本書はビジネス・バージョンに落とし込んだところが秀逸だった。

『指名手配議員』鈴木信行著、集広舎 令和4年11月13日

・「ならぬものは、なりませぬ」と行動する人。

第1部から7部まで、全230ページ余の本書は、著者の半生の記でありながら、戦後の「右翼」と呼ばれる人々の活動の歴史、運動の変遷、社会の変動を知ることができる。